Bilddokumente und Informationen zur Geschichte des Dorfes Kuschkow aus der Spreewaldregion in der Niederlausitz

Startseite Kuschkow-Historie Fotografie und Architektur Impressum und Datenschutz

Urheberrecht

Alle auf dieser Seite verwendeten Fotos und Abbildungen sind

urheberrechtlich und nutzungsrechtlich geschützt.

Bildquellen und Rechteinhaber sind jeweils in den Bildunterschriften

oder im Fließtext angegeben, siehe Impressum.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Kuschkow am nördlichen Rand der Niederlausitz

Dies ist die private Website von Doris Rauscher,

aufgewachsen als Doris Jäzosch in Kuschkow, die ältere Tochter des Müllermeisters Manfred Jäzosch

und seiner Ehefrau Jutta Jäzosch, geborene Thiele. Großvater war der Kuschkower Schmied und spätere

Müllermeister Bernhard Jäzosch. Ziel der Website ist es, möglichst viele der noch existierenden

Dokumente, Fotos und Berichte mit ortsgeschichtlichem Bezug zu Kuschkow der Öffentlichkeit

vorzustellen. Die Website versteht sich als persönliche Familien- und Heimatseite und gleichzeitig

als sachliches Informationsangebot und digitales Archiv zur Dorfgeschichte. Die Bearbeitung der

Website mit allen Unterseiten erfolgt gemeinsam durch Doris und Norbert Rauscher.

Oben sehen Sie drei Bildausschnitte aus historischen Fotos, die vollständig mit

Hintergrundinformationen und Angaben zu den Bildquellen weiter unten gezeigt werden.

Die Inhalte dieser Website mit Unterseiten werden nach bestem Wissen regelmäßig

aktualisiert und erweitert, je nach zur Verfügung stehenden Dokumenten und Erkenntnissen.

Anregungen, Korrekturen und sonstige Hinweise werden gern entgegengenommen und

eingearbeitet, Kontaktdaten siehe ganz unten.

Hinweis: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert für

Desktop-PC und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort

kommt es leider zu Fehldarstellungen.

Seitenübersicht

► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten

► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch

► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435

► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit

► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955

► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959

► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow

► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute

► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687

► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842

► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine

► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945

► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960

► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965

► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960

► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden

► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

►

Historische Ortsansichten ‒ Teil 2

‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

Jutta Jäzosch, geborene Thiele, und ihre

Familiengeschichte

Diese Seite ist meiner Familie mütterlicherseits gewidmet. Ihre Familiengeschichte

begann in der brandenburgischen Neumark östlich der Oder, wurde durch Krieg und

Vertreibung aus der Heimat erschüttert und fand nach mehreren durch Kriegsereignisse

und Flucht geprägten Jahren ihre Fortsetzung und ihr Ende in der brandenburgischen

Niederlausitz bzw. bei Beeskow westlich der Oder. Weil die durch politische und

militärische Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg stark geprägte Familiengeschichte

nur verständlich wird vor diesem Hintergrund, sind einige über die unmittelbare

Familiengeschichte hinausgehende Informationen beigefügt, sie wurden jeweils

durch links vorgesetzte grüne Farbstreifen besonders gekennzeichnet. Diese Angaben

sind zu großen Teilen Wikipedia entnommen (siehe z.B. direkt hier:

►), sie werden hier auf der Kuschkow-Webseite sinngemäß zitiert.

Weitere Angaben findet man z.B. bei CompGen (siehe direkt hier:

►).

Allgemeine Literaturangaben zum Thema der Webseite gibt es ganz unten.

Das Dorf Kay

Meine Mutter Jutta Jäzosch wurde am 14. Januar 1929 im Dorf Kay als

Jutta Thiele geboren. Die Familie Thiele / Klenke lebte seit einigen

Generationen bis 1945 in Kay und Nachbarorten. Damals gehörte Kay in

der ostbrandenburgischen Neumark zum Kreis Züllichau-Schwiebus im östlichen

Gebiet des Preußischen Regierungsbezirks Frankfurt an der Oder. Der Kreis

Züllichau-Schwiebus war mit den preußischen Verwaltungsreformen 1816

in der Provinz Brandenburg gebildet worden aus den bis dato eigenständigen

Landkreisen Züllichau und Schwiebus, Kay gehörte zum Alt-Landkreis Züllichau.

Zusammen mit den anderen brandenburgischen Landkreisen östlich von Oder und

Neiße wurde das Gebiet 1945 unter polnische Verwaltung gestellt, 1950 dem

polnischen Staat durch bilaterale Verträge einverleibt und 1990 auch

völkerrechtlich als polnisches Staatsgebiet festgeschrieben.

Kay (heute polnisch: Kije) befindet sich in der ehemals brandenburgischen

Neumark 8 km westlich von Züllichau und 18 km südlich von Schwiebus. Die

einzige geschichtliche Erwähnung des Dorfes findet man im Zusammenhang mit

der Schlacht bei Kay zwischen Preußen und Russland im 7-jährigen Krieg am

23.7.1759. Friedrich der Große verlor diese Schlacht wie auch die Schlacht

im nahen Kunersdorf am 11.8.1759.

.jpg)

.jpg)

Zwei Ansichtspostkarten aus Kay und Umgebung

mit Fotografien aus der Vorkriegszeit. Die linke Karte ist bezeichnet mit "Gruss

aus Kay Kr. Züllichau-Schwiebus", mit vier Einzelansichten:

Kolonialwarenhandlung Fr. Thiele, Bahnhof, Partie am Fließ,

Kirche. Die rechte Karte zeigt das "Denkmal für die in der

Schlacht bei Kay-Palzig (1759) gefallenen Krieger. Errichtet

vom Kreis-Krieger-Verband Züllichau-Schwiebus". In beiden Fällen handelt

es sich um abfotografierte Postkarten, die für die Wiedergabe hier auf

der Webseite wiederum abfotografiert wurden ‒ daher die schlechte

Bildqualität.

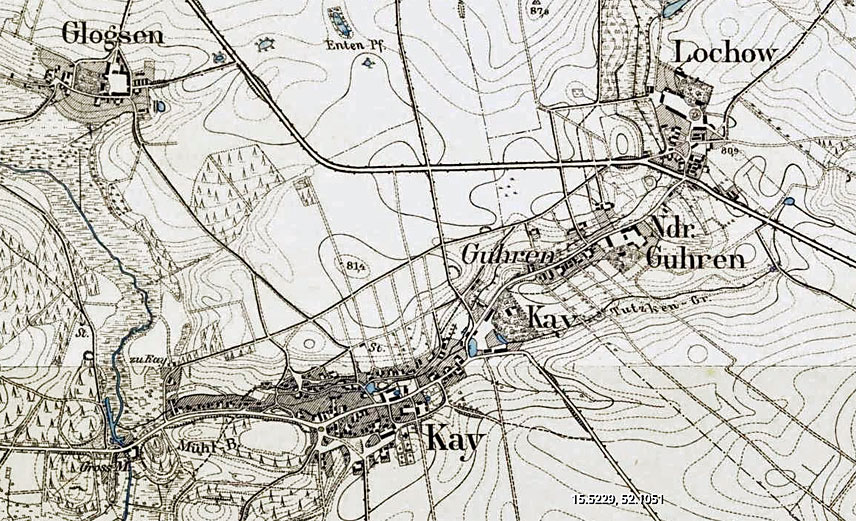

Ortslage Kay mit Guhren, Lochow und Glogsen um 1901.

Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches / Topographische Karte 1:25000, Montage

Messtischblätter, Königlich Preußische Landes-Aufnahme 1901, herausgegeben 1903,

Auflagendruck 1918.

© Arcanum Maps Budapest (https://maps.arcanum.com/de).

Die Eisenbahntrasse mit Bahnhof existierte offenbar noch nicht zum Zeitpunkt der

Kartenerstellung. Wenn Sie einen etwas größeren Bildausschnitt sehen möchten, dann

klicken Sie hier:

►

Vor 1945 war Kay ein Gutsdorf. Der Gutsbezirk Kay wurde 1928 formell

aufgelöst und in die Landgemeinde Kay eingegliedert. 1939 wurden die

Nachbardörfer Guhren und Lochow nach Kay eingemeindet. Die noch existierenden

Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus berichten, dass Kay vor

1945 über Bahnhof, Landkraftpoststelle, Schule, Gasthof mit Fleischerei,

einen Kolonialwarenladen sowie eine Großmühle verfügte. Seine evangelische

Kirche bildete ein eigenes Kirchspiel. Daneben gab es auch eine katholische

Kirche. In der "Geschichte der Stadt ... Züllichau" von 1927

(siehe Literaturverzeichnis unten) gibt es zu Kay auf Seite 106 folgende

Angaben: "Kay, 590 Einwohner. Schlacht bei Kay-Palzig. Kay mit

Niederguhren 1120 Hektar groß. Neuere Kirche. Die Großmühle mit der

Schanze. Kay gehörte seit Mitte des 16. Jahrhunderts den v. Gersdorfs.

Streit mit dem Müller Arnold unter Friedrich dem Großen. Jetziger

Besitzer: v. Wentzel."

Der erwähnte Streit mit dem Müller Arnold unter Friedrich dem Großen

steht nur indirekt in Verbindung mit Kay. Der damalige Landrat und Eigentümer

des Gutes in Kay, Georg Samuel Wilhelm Baron von Gersdorff (auch: Gersdorf),

hatte zwar 1770 durch Anlage eines Karpfenteichs auf seinem Gebiet dem

Wassermühlenbesitzer Johann Arnold (angeblich) das Wasser und damit die

wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen, das Streitobjekt, die Krebsmühle

am Eichmühlenfließ, lag aber südlich unterhalb von Kay in der Gemarkung

Pommerzig kurz vor der Einmündung in die Oder. Der Rechtsstreit wurde erst

1779 beendet durch direkte Weisung (Ordre) Friedrichs II., er ist als

"Arnoldscher Prozess" oder "Müller-Arnold-Fall" in

die Rechtsgeschichte eingegangen und wurde vielfach als Beispiel für

königliche Kabinettsjustiz und unvollkommene staatliche Gewaltenteilung

kommentiert. Eine ausführliche Darstellung der damaligen Aktenlage findet

man bei Christian Wilhelm von Dohm 1814 (siehe Literaturverzeichnis).

Verschiedene Publikationen (siehe Literaturverzeichnis) geben Auskunft

über die Einwohnerzahlen des Dorfes in den Jahren

1840 - 382 Einwohner (78 Wohngebäude incl. Rittergut)

1864 - 647 Einwohner (Gemeinde 78 Wohngebäude + Gutsbezirk 11 Wohngebäude)

1895 - 601 Einwohner (Gemeinde 505 + Gutsbezirk 96)

1905 - 552 Einwohner (Gemeinde 428 + Gutsbezirk 124)

1919 - 600 Einwohner (Gemeinde 428 + Gutsbezirk 172)

1925 - 585 Einwohner (Gemeinde 517 + Gutsbezirk 72)

1928 - 585 Einwohner (Gutsbezirk eingegliedert)

1931 - 577 Einwohner

1934 - 546 Einwohner

1937 - 536 Einwohner

1939 - 995 Einwohner (Eingemeindung von Guhren und Lochow)

1941 - 1030 Einwohner

.jpg)

Ansichtspostkarte "Gruss aus Kay" aus der Zeit

um 1915 mit vier kolorierten Schwarz-Weiß-Fotografien.

Abgebildet sind: Bahnhof, Gasthof und Fleischerei Sommer, Schule, Kirche

und Denkmal.

1945 wurde Kay, wie die anderen ehemals deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße,

von Stalin unter polnische Verwaltung gestellt. Seitdem trägt Kay den polnischen Namen

"Kije". Sowjetische und polnische Soldaten sowie polnische

Zivilisten vertrieben die deutschen Einwohner nach dem Krieg

aus diesen Gebieten. Im Hitler-Stalin-Pakt von 1939 beanspruchte die Sowjetunion das

Territorium der polnischen Ostgebiete an der sowjetischen Grenze. Stalin verwirklichte

die Einnahme der im Hitler-Stalin-Pakt festgelegten polnischen Ostgebiete, nachdem Polen

bis zur Oder-Neiße erobert war. Als Ausgleich erhielt Polen das ehemals deutsche Gebiet

östlich von Oder und Neiße. Polen erlebte damit eine West-Verschiebung. In den

betreffenden Gebieten führte man jeweils ethnische Säuberungen durch. Die Deutschen

wurden nur mit dem Nötigsten im Gepäck über Oder und Neiße in den Westen abgedrängt.

Wiederum vertriebene polnische Menschen aus den damaligen polnischen Ostgebieten

siedelte man in den freigewordenen ehemals deutschen Dörfern und Städten an. Sie

bezogen dort die Häuser der deutschen Eigentümer, so auch in Kay das Elternhaus

meiner Mutter.

Die Familien Thiele / Klenke

Heinrich Hermann Thiele aus Kay (8.5.1902 in Glogsen,

Neumark - 27.5.1979 in Schneeberg bei Beeskow)

Dorothea Grethe Frieda Klenke aus Kay (24.8.1902 in Kay,

Neumark - 14.11.1977 in Schneeberg bei Beeskow)

Heirat am 23.8.1928 in Kay. Alle Nachkommen in Kay geboren:

- Marta Lina Jutta Thiele (14.1.1929 - 17.2.2011 in Kuschkow)

- Frieda Hanna Christa Thiele ( 20.2.1930 - 9.6.1947 in Halle als Hausangestellte)

- Ida Emma Margot Thiele (25.3.1931 - ..?.. in Schneeberg)

- Harald Thiele (19.7.1932 - 28.6.1933 in Kay)

- Hermann Reinhold Siegfried Thiele (17.12.1935 - 30.4.1979 Viernheim)

- Dorothea Berta Ida Thiele (geboren 21.6.1938)

Eltern von Frieda Klenke:

August Klenke, Gastwirt und Kaufmann (21.2.1860 in Lochow - 25.11.1909 in Kay)

Ida Greulich (21.4.1865 in Kay - 11.2.1930 in Züllichau).

Heirat 1889. Nachkommen:

- Dorothea Grete Frieda (24.8.1902 in Kay - 14.11.1977 in Schneeberg)

- Marta (2.5.1904 in Kay - ..?.. in Schneeberg).

.jpg) Links ist Marta Klenke in Schneeberg bei einer Feier zu

sehen, vermutlich in den 1960er Jahren im Wohnhaus der Familie Thiele.

Links ist Marta Klenke in Schneeberg bei einer Feier zu

sehen, vermutlich in den 1960er Jahren im Wohnhaus der Familie Thiele.

Marta war ledig und lebte bis zu ihrem Lebensende gemeinsam mit Familie Thiele.

Sicher war sie ihrer Schwester in schwierigen Zeiten eine große Hilfe und den

Kindern eine gute Tante. Als die Familie in Kuschkow und Gröditsch wohnte,

fand sie wie viele Flüchtlingsfrauen Arbeit bei der Firma Carmol in Gröditsch.

In Schneeberg wohnhaft arbeitete sie im Krankenhaus von Beeskow in der Küche.

Leider ist ihr Todestag, wahrscheinlich im Jahr 1971, vergessen.

Der Kaufmann August Klenke, Vater meiner Großmutter, baute auf seinem Grundstück

in Kay ein Wohnhaus für seine Familie mit Laden.

Großeltern von Frieda Klenke (väterlicher Seite):

Gottfried Klenke, Landwirt (24.9.1812 - 21.12.1862 in Lochow)

Luise Kockjoy (5.11.1821 - 11.11.1907 in Lochow)

Großeltern von Frieda Klenke (mütterlicher Seite):

Gottlieb Greulich, Brauer und Gastwirt (7.5.1823 - 22.6.1889 in Kay)

Berta Kärger (2.4.1836 - 12.5.1905 in Kay)

Eltern von Hermann Thiele:

Gustav Thiele, Landwirt (25.6.1877 in Glogsen - 1945)

Berta Gierke (24.6.1881 in Glogsen - 28.6.1918 an Grippe in Glogsen).

Heirat Januar 1902 in Glogsen. Nachkommen:

- Hermann (1902-1979)

- Emma (10.3.1904 - 12.6.1995). Heirat am 30.9.1938 mit Karl Zwarg (25.2.1894 in

Züllichau - 21.4.1961 in Guben,

- Polsterer in Lochow bei Züllichau), ohne Nachkommen.

Auf der Seite Hochzeiten Teil 1 sind die Lebensdaten von

- Emma Zwarg unter ihrem

Hochzeitsbild zu finden.

- Lina (..?.. - 1945). Sie

heiratete und hatte mit ihrem Ehemann einen Sohn. Lina wurde von den Russen brutal vergewaltigt,

- worauf sich die ganze Familie das Leben nahm.

.jpg)

Gustav Thiele und seine zweite Ehefrau ..?.. Thiele

(rechts im Bild), links die Tochter Lina mit Ehemann Karl und ihrem

Sohn Manfred in der Bildmitte. Eine Fotografie eventuell aus der Zeit um 1942

(?). Zum tragischen Schicksal dieser Familie schrieb Jutta Jäzosch in ihren Erinnerungen

an das Kriegsende (siehe weiter unten): "Viele Menschen, die die Grausamkeiten der

russischen Soldaten und der polnischen Miliz nicht mehr ertragen konnten, nahmen sich

selbst das Leben. So auch mein Großvater. Seine jüngste Tochter hatten die Russen

derartig ungeheuerlich zugerichtet, daß er keinen anderen Rat wußte. Er erhängte

sie, ihren 10jährigen Sohn, seine Frau und sich selbst." Sein Schwiegersohn

war zu dieser Zeit vermutlich Soldat, ob er aus dem Krieg zurückkehrte, ist

nicht bekannt.

Die Familie von Hermann Thiele lebte gemeinsam mit Marta Klenke, der

Schwester von Frieda Thiele, im Elternhaus von Frieda Thiele, welches von ihrem Vater

August Klenke, Gastwirt und Kaufmann, um 1890 erbaut wurde. August Klenke führte als

Gastwirt das Gasthaus seines Großvaters mütterlicherseits, Gottlieb Greulich, Brauer

und Gastwirt, in Kay. Er erwarb um 1888 ein bis dahin unbebautes Eckgrundstück in

Kay (heute: S³oneczna 52), auf dem er das neue Haus mit Laden für seine Familie

erbauen ließ.

.jpg)

.jpg)

Das Wohn- und Geschäftshaus Thiele / Klenke in Kay.

Links eine Aufnahme wohl um oder kurz nach 1945,

jedenfalls nach Vertreibung der Familie, die alten Beschriftungen

der Familie Thiele (siehe folgendes Foto unten) sind bereits

entfernt, offenbar wurde es zu dieser Zeit durch polnische oder

sowjetische Behörden / Institutionen genutzt, alle Fensteröffnungen im

Erdgeschoss wurden vergittert. Rechts das Haus im renovierten Zustand

um 1995, fotografiert bei einem Besuch mit freundlichem

Empfang durch die polnischen Bewohner und neuen Eigentümer.

Die Tochter Frieda von August Klenke

übernahm später Haus und Laden, seine ledige Tochter Marta hatte

Wohnrecht im Haus. 1928 heirateten Frieda Klenke und Hermann Thiele.

Sie lebten im Klenke-Haus gemeinsam mit Marta Klenke. Bis zum Krieg hatten

Frieda und Hermann Thiele dort ein arbeitsreiches aber gutes Leben. Mutter

Frieda Thiele betrieb den Kolonialwarenladen und wurde dort nebenbei immer

bestens über alles Geschehen im Dorf informiert ‒ vor allem vom

befreundeten Pfarrer und Lehrer bei Fehlverhalten ihrer Kinder, was diese

eigentlich geheim halten wollten. In solchen Fällen wurde das getadelte

Kind sofort herbeizitiert und vor Pfarrer oder Lehrer bestraft. Mit seinem

Pferd und Wagen beschaffte Vater Hermann Thiele die Waren für den Laden.

Im Garten gab es einen Teich, in dem Fische für den Verkauf gehalten wurden.

.jpg) Jutta

Thiele (rechts außen) mit zwei Freundinnen um 1943

auf der Eingangstreppe ihres Elternhauses in Kay. Das Foto ist leider

sehr stark beschädigt. Über der Eingangstür zum Laden ist zu lesen

"Kolonialwaren Hermann Thiele", außerdem kann man rechts

erkennen, dass auch Kurzwaren angeboten wurden. In den großen

Gewerbeverzeichnissen des Deutschen Reichs von 1935, 1938 und 1939 waren

jedoch nicht Hermann Thiele sondern immer Mutter bzw. Tochter Klenke als

Inhaberinnen (oder nur Betreiberinnen ?) eines "Gemischtwaren"-Geschäfts

verzeichnet, siehe dazu unten im Literaturverzeichnis die Angaben bei

"Klockhaus" 1935 und "Deutsches Reichs-Adressbuch" 1938.

Jutta

Thiele (rechts außen) mit zwei Freundinnen um 1943

auf der Eingangstreppe ihres Elternhauses in Kay. Das Foto ist leider

sehr stark beschädigt. Über der Eingangstür zum Laden ist zu lesen

"Kolonialwaren Hermann Thiele", außerdem kann man rechts

erkennen, dass auch Kurzwaren angeboten wurden. In den großen

Gewerbeverzeichnissen des Deutschen Reichs von 1935, 1938 und 1939 waren

jedoch nicht Hermann Thiele sondern immer Mutter bzw. Tochter Klenke als

Inhaberinnen (oder nur Betreiberinnen ?) eines "Gemischtwaren"-Geschäfts

verzeichnet, siehe dazu unten im Literaturverzeichnis die Angaben bei

"Klockhaus" 1935 und "Deutsches Reichs-Adressbuch" 1938.

Hermann Thiele war außerdem ein offenbar leidenschaftlicher

Musiker. Er spielte in einer Kapelle alle Blasinstrumente.

Auf dem folgenden Foto ist er auch am Kontrabass zu sehen. Er pflegte

Hausmusik mit seinen Töchtern Jutta am Akkordeon und Christa mit Violine.

Siegfried erhielt bereits als kleiner Junge Klavierunterricht. Auch an

seinem letzten Wohnort Schneeberg spielte er in einer Kapelle.

.jpg)

.jpg) Jutta Jäzosch, meine Mutter,

wurde am 14. Januar 1929 im Dorf Kay als Jutta Thiele geboren; links ist

sie als Baby auf einer Felldecke im Garten zu sehen. Sie war die

älteste Tochter von Frieda und Hermann Thiele. Nach ihr folgten ihre

Geschwister Christa 1930, Margot 1931, Siegfried 1935 und Dorothea

(Thea) 1938. Alle Kinder besuchten die Schule in Kay, wo sie eingeschult

wurden. Nur die älteren Geschwister empfingen die Konfirmation noch in

Kay. Frieda und Hermann Thiele sorgten für eine schöne, behütete

Kindheit ihres Nachwuchses.

Jutta Jäzosch, meine Mutter,

wurde am 14. Januar 1929 im Dorf Kay als Jutta Thiele geboren; links ist

sie als Baby auf einer Felldecke im Garten zu sehen. Sie war die

älteste Tochter von Frieda und Hermann Thiele. Nach ihr folgten ihre

Geschwister Christa 1930, Margot 1931, Siegfried 1935 und Dorothea

(Thea) 1938. Alle Kinder besuchten die Schule in Kay, wo sie eingeschult

wurden. Nur die älteren Geschwister empfingen die Konfirmation noch in

Kay. Frieda und Hermann Thiele sorgten für eine schöne, behütete

Kindheit ihres Nachwuchses.

Das folgende Schulbild mit Christa (stehend außen links

in der ersten Reihe) und Jutta (zweite Reihe links

außen) dürfte um 1936 entstanden sein, erstes und/oder

(?) zweites Schuljahr, Jutta war also etwa sieben Jahre alt. Die

Lehrerin hieß Gloatz (gemäß Heimatkalendern des Kreises

Züllichau-Schwiebus von 1936 und 1937). Der Pfarrer hieß Messow.

.jpg)

Die folgenden vier Schulbilder dürften im Zeitraum zwischen 1939 und 1941

entstanden sein. Unklar bleibt auch bei diesen Bildern, ob es sich jeweils um

Schüler nur eines Jahrgangs handelt oder ob hier wie in Kuschkow mehrere

Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet wurden. Dem äußeren Anschein nach

waren alle Kinder etwa gleich alt, also vom selben Jahrgang. Die

Schwestern Jutta und Christa Thiele gehörten jedoch nicht demselben

Geburtsjahrgang an, wurden aber eventuell gemeinsam eingeschult (?). Dem

Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus von 1939 kann man

entnehmen, dass zu dieser Zeit die folgenden Lehrer an der Schule in Kay

tätig waren: Hauptlehrer Bunk, Lehrer Lenius, Lehrerin Gloatz. Der

Pfarrer hieß Messow.

.jpg)

Schulbild mit Jutta (drittes Mädchen von rechts in der

zweiten Reihe) und Christa (ganz vorn fünftes Mädchen

von rechts im karierten Kleid) um 1939. In der zweiten

Reihe an dritter Stelle von links steht der Lehrer mit Brille.

.jpg)

Schulbild mit Jutta (achtes Mädchen von links) und

Christa (viertes Mädchen von links) um 1939,

vielleicht ein Badeausflug in den Sommerferien.

.jpg)

Schulbild mit Jutta (dritte von links sitzend),

Margot (zweite von links sitzend) und

Christa (erste von links sitzend)

um 1939. Kaum erkennbar in der zweiten Reihe

als fünfte Person von rechts steht wieder der Lehrer mit Brille.

.jpg)

Schulbild mit Jutta (sechstes Mädchen von links in der

vorderen Reihe), Margot (rechts neben Jutta, siebentes

Mädchen von links) und Christa (könnte das vierte Mädchen

von links in dieser Reihe sein) um 1939-1941. Auf diesem

Foto ist eine Lehrerin zu sehen (kaum erkennbar als fünfte Person von

links), was darauf hindeutet, dass der Lehrer bereits zum Kriegsdienst

eingezogen war.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges kehrte sich ihr bisher gutes Leben ins

Gegenteil. Der Vater musste an die Ostfront. Frieda Thiele hatte nur noch

die Unterstützung von Ihrer Schwester Marta und den älteren Kindern. In

der Schule hatten die Kinder aber wohl auch zu dieser Zeit noch ein

vergleichsweise unbeschwertes Leben ‒ wie die Bilder oben Zeigen.

|

Geschichtliche Hintergründe ‒

Ursachen und Wirkungen |

Besetzung von Kay und Vertreibung

Am 29. Januar 1945 besetzte die Rote Armee Kay. Während andere ostdeutsche

Gebiete am 28. Januar 1945 den Befehl zur Räumung erhielten, untersagte

der Leiter des NSDAP-Gaus noch am Vortag den Einwohnern des frontnahen

Landkreises Züllichau-Schwiebus eine Flucht. Zeugen berichten, dass

Deutsche, die auf eigene Faust flüchteten, von den Nazis zurückgetrieben

oder im schlimmsten Fall sogar getötet wurden.

Als Kriegsverlierer vertrieb die Rote Armee nach Besetzung die östlich

von Oder und Neiße lebenden Deutschen aus ihren Häusern, Dörfern und

Städten. In Kay waren bereits Flüchtlinge aus anderen Gebieten untergebracht.

Unter der Gewalt von Rotarmisten mussten Frieda Thiele und ihre Schwester

Marta Klenke das Allernötigste packen und mit den fünf Kindern ihr Haus

verlassen. Gemeinsam mit den anderen Bewohnern aus Kay trieb man sie

in Richtung des 19 Kilometer entfernten Schwiebus.

Vergewaltigungen, Mord, Misshandlungen und Demütigungen standen von

nun an auf der Tagesordnung. Alle Straßen waren von Flüchtlingstrecks

verstopft. Sie kamen ‒ wenn überhaupt ‒ nur langsam voran. Nach drei

Tagen fand der Marsch für die Bewohner aus Kay in dem bereits

geplünderten Merzdorf östlich von Schwiebus vorerst sein Ende,

wo sie mit Bewohnern anderer deutscher Dörfer vorübergehend bleiben

durften. Ungefähr am 18. Februar 1945, nach 20 Tagen, trieben sie

die Rotarmisten zurück in ihr inzwischen geplündertes Heimatdorf

Kay. Dort angekommen, zogen die Dorfbewohner dicht zusammen in

wenige kleine Häuser. Sie fanden die eigenen Häuser unbewohnbar

vor, völlig verdreckt. Alles Verwertbare wie Fenster, Türen und

Inneneinrichtungen waren gestohlen, nicht Interessantes war

zerstört, Essenvorräte in den Häusern vernichtet. Unter Bewachung

sowjetischer Posten liefen die Deutschen Bewohner täglich zu der

ihnen angewiesenen Arbeit und am Abend wieder zurück nach Kay.

Im nahe gelegenen Palzig hatte die G.P.U. (sowjetischer Geheimdienst)

ihren Sitz genommen. Sie suchte in den umliegenden Orten Deutsche

für den Transport nach Sibirien. Zuerst waren die Jungen ab 16 Jahren

an der Reihe, dann, es könnte Anfang März 1945 gewesen sein, die

Mädchen und Frauen ab 16 Jahren. Meine Mutter Jutta Thiele war mit

anderen Mädchen gerade bei der Feldarbeit, als sie direkt vom Feld

abgeholt wurden.

|

Von sowjetischer Seite erging am 18. April 1945 der entscheidende

Befehl Nr. 00315 zur Errichtung von Lagern mit

dem Ziel der "Säuberung des Hinterlandes der kämpfenden

Truppen der Roten Armee von feindlichen Elementen". Dieser

Befehl war bis 1950 die Grundlage für alle Internierungen in

der sowjetischen Besatzungszone und in der späteren DDR. Der

Befehl diente der Sowjetunion als Grundlage, das in Jalta

vereinbarte Kriegsziel der "Vernichtung des deutschen

Militarismus und Nazismus" zu erreichen. In Anlehnung

an die alliierten Vereinbarungen wird unter Punkt 1 des

NKWD-Befehls der Kreis von Personen definiert, der in

eigens dafür einzurichtenden Gefängnissen und Lagern

"an Ort und Stelle", d.h. in der sowjetisch

besetzten Zone Deutschlands, zu internieren sei. |

Verschleppung, Gefangenschaft und

Zwangsarbeit

Damit begann für Jutta Thiele (1929-2011) fern von der Familie und

von zu Hause eine vier Jahre dauernde Gefangenschaft an verschiedenen

Orten. Sie und andere Mädchen und Frauen wurden in Lagern, Gefängnissen,

Zuchthäusern und KZ’s eingesperrt. Man ließ sie für die Verbrechen

der Deutschen büßen. Es ging für sie alle um das nackte Überleben trotz

Gewalt, Vergewaltigung, Krankheiten, Demütigungen und Hunger. Es blieben

ihnen nur wenige Kleidungsstücke, die sie am Leib hatten ‒ die

Schuhe wurden ihnen genommen. Als Ausgleich bekamen sie Lumpen und

alte kaputte Galoschen. Man schnitt ihnen die Haare ab und rasierte

ihre Köpfe kahl.

Ein Erlebnisbericht meiner Mutter über die Zeit nach dem 29. Januar

1945 beschreibt dieses sowie weitere persönliche Erlebnisse. Er

erschien 1995 in einer Broschüre mit Auszügen aus Tagebüchern,

Briefen und Aufzeichnungen, die von Lothar Meißner im Auftrag des

Heimatkreises Züllichau-Schwiebus herausgegeben wurde unter dem

Titel "Vor 50 Jahren: Als Flucht und Vertreibung im Kreis

Züllichau-Schwiebus begannen" (siehe Literaturverzeichnis unten).

Die folgenden Bilder zeigen diesen Bericht auf den Seiten 96-100 als Textauszug aus der

Publikation (klicken Sie auf diese Bilder, dann sehen Sie jeweils eine

gut lesbare Vergrößerung). Oder klicken Sie direkt

hier:

► ‒ dann sehen Sie den

kompletten Erlebnisbericht als PDF.

In derselben

Veröffentlichung erschien ein Erlebnisbericht von Dr. S. von

Sievers über das Gefangenenlager in Schwiebus, welches als

Sammellager zur Bildung der Transporte nach Russland genutzt

wurde. Dort musste meine Mutter gemeinsam mit anderen Mädchen

und Frauen warten, bis ihr Deportationszug nach Sibirien komplett

zusammengestellt war. In Viehwaggons verladen ging der Zug ab

nach Sibirien. Nahe Warschau nahmen Polnischen Partisanen den

Zug unter Beschuss. Sie erzwangen dadurch die Umkehr des Zuges

mit dem neuem Ziel Posen. Gefangene in diesem Transport waren

von da an polnische Gefangene ‒ ein Transport nach

Sibirien fand für meine Mutter und vermutlich auch für die

anderen Menschen aus diesem Zug nicht mehr statt. Wer mehr

über Werdegang und Widrigkeiten wissen möchte, lese bitte

den bereits erwähnten persönlichen Bericht meiner Mutter.

|

Ab März 1945 waren von der polnischen Regierung in Absprache

mit der Sowjetunion deutsche Siedlungsgebiete östlich der Oder-Neiße-Linie

polonisiert worden. Sie waren administrativ in den polnischen Staatsverband

eingegliedert und sämtliche Ortschaften wurden umbenannt. Weitere Informationen

dazu findet man bei Wikipedia (siehe direkt hier:

►). |

Leider konnte das genaue Datum der endgültigen Vertreibung der

Bewohner aus Kay mit Frieda Thiele, Schwester Marta Klenke und

den verbliebenen vier Kindern nicht genau ermittelt werden,

wahrscheinlich geschah es in der Zeit vom 25.6. bis 1.7.1945.

Damit haben sowohl Stalin als auch Polen vor der Potsdamer

Konferenz Tatsachen geschaffen. Die Vertreibung der Deutschen

aus Züllichau wird mit dem 1.7.1945 angegeben. Erlebnisberichte

aus Nachbarorten von Kay geben den 25. und 30.6.1945 für die

Vertreibung an.

Nach dem Krieg ‒ Ankunft in Kuschkow

Als einzige Dorfbewohner von Kay wurden Thieles nach Kuschkow

zwangsumgesiedelt. Es wird noch ermittelt, nach welchem System die

Vertriebenen in Deutschland verteilt wurden. Frieda Thiele, Schwester

Marta Klenke und die vier Kinder mussten mit dem Zug bis nach Cottbus

fahren und von dort weiter nach Lübben. In Lübben wurden sie durch

Pferdewagen abgeholt. Man brachte sie nach Kuschkow direkt in ihre

Unterkunft im Fachwerkhaus bei Köllnicks in der Dorfstraße 16. Angekommen

in Lumpen kann man vielleicht nachvollziehen, dass sie unfreundlich

im Dorf aufgenommen wurden. "Kleider machen Leute". Alles,

was sie besaßen, nahmen ihnen Russen und Polen vorher ab. Lumpen

dienten als Ersatz.

.jpg)

Bauern mit Pferdegespann auf der Kuschkower Dorfstraße

in den frühen 1950er Jahren vor dem Fachwerkhaus Nr. 16,

in dem die Familie Thiele als Flüchtlinge einige Räume zugewiesen bekam.

Rechts neben seinem Pferdegespann steht Hermann Thiele

im dunklen Mantel, wie immer mit Tabakspfeife.

|

Potsdamer Konferenz der "Großen Drei" (17.7. - 2.8.1945): Harry S. Truman, Winston S. Churchill bzw. ab 28. Juli Clement R. Attlee und Josef W. Stalin. Das sogenannte "Potsdamer Abkommen" regelte die künftige Politik der Alliierten für das Deutsche Reich (Neufestlegung der Grenzen, Teilung in Zonen der jeweiligen Alliierten, Reparationen). Am folgeschwersten gilt die Legitimierung der Vertreibung der Deutschen aus Polen, Tschechoslowakei und Ungarn, sowie die Verwaltungshoheit Polens über die deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße. Schon vor der Entscheidung der Alliierten über eine vorläufige Nachkriegsordnung im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 unterstellte die Sowjetunion das deutsche Gebiet östlich der Oder und der Lausitzer Neiße (mit Ausnahme des Königsberger Gebiets) den Verwaltungsorganen der Republik Polen. Das Deutsche Rote Kreuz richtet am 18.10.1945 einen Suchdienst zur Auffindung vermisster Personen ein. |

Wahrscheinlich erfuhr Mutter Thiele 1947 vom Aufenthaltsort ihrer

Tochter Jutta über das Rote Kreuz. Es existieren nur aus diesem Jahr

Briefe von Jutta. Diese Briefe beklagen nicht die Zustände im Lager

(aus Sicherheitsgründen) ‒ nur die Wehmut von Familie und Heimat

getrennt zu sein und den Tod ihrer Schwester. In einem Brief aus dem

Jahr 1948 an die ehemalige Mühlenbesitzerin von Kay, Frau Legott,

erwähnt Frieda Thiele, dass sie Briefe ihres Ehemanns aus der

Gefangenschaft empfing, aber aktuell keine Nachricht mehr von ihm bekam,

daher weder über seinen Aufenthaltsort noch sein Befinden etwas wusste.

Dieser Brief meiner Großmutter Frieda Thiele, den sie am

29.2.1948 an ihrem neuen Wohnort Kuschkow verfasst hat und der

ihre persönliche Situation schildert, ist erhalten. Der Inhalt

wird im Folgenden auszugsweise wiedergegeben, zur Vergrößerung

die Bilder bitte anklicken, nach den Bildern folgt die Transkription:

.jpg)

.jpg)

Kuschkow, 29.II.48

Meine liebe Frau Legott ... Habe jetzt so oft Briefe angefangen, aber bin

es kaum imstande, welche fertig zu bringen. Es packt mich dann Wehmut und

Bangigkeit und bin dann nicht Herr meiner Kräfte, dann muß ich so weinen

und bringe nicht einen Brief fertig. ... wo ist und bleibt unsere liebe,

alte Heimat? Werden wir nochmal dorthin kommen? Ach, was war es doch dort

schön, wenn man es auch schwer hatte, aber Heimat bleibt Heimat. ...

unsere arme liebe Jutta ist noch weg. Die muß ordentlich lange aushalten.

Was muß das Mädel durchmachen. ... Nein, soviel durchzumachen ist nicht

leicht. Hätte man das jemals geahnt oder geglaubt. Wie sind wir doch

so zerstreut. Von unserm Vater haben wir seid Juli keine Post mehr. Er

ist noch in Rußland. Wo er steckt, weiß man nicht. Warten so sehnsüchtig

auf ihn. Was wird er für Schreck kriegen, wenn er erst mal wird alles

erfahren. Und hier, im Spreewald, bleibt viel zu wünschen übrig. Die

Leute so stur und nur das eigene ich. Für Flüchtlinge kein Verständnis,

na es nützt alles nichts, wir müssen tragen, was uns der liebe Gott

auferlegt hat. Wollen doch hoffen, daß es nochmals etwas besser wird.

Wenn bloß erst Jutta und Vater hier wärn. ... Vater in Rußland, Jutta in

Polen, Christel in Halle und mit den Kleinen muß ich nun hier hausen.

Die beiden Kleinen gehen zum Bauern und verdienen sich ihr Stückchen

Brot dazu. Thean muß schon feste mit helfen, ach tut mir das in der

Seele weh. Und Sigi auch. ... werden wir nochmal heimkommen? ...

Monatlich bekomme ich 20 Mark davon Leben. Wir müssen alle Tage jetzt

Holzmachen. Tante Marta ist beim Bauern in der Selbstversorgung und

bekommt 30-40 Mark. Ja, so müssen wir hausen. ... Nun, liebste Frau

Legott, würde ich mich aber so sehr freuen von Ihnen ein paar Zeilen zu

erhalten, denn die Post ist noch unsre einzigste Freude. ... (hier

endet die Transkription des Briefes.)

Ende 1948 wurde Hermann Thiele sehr krank aus der russischen

Gefangenschaft entlassen. Aber er lebte. Er fand seine Familie

unvollständig in Kuschkow vor. Seine Frau Frieda konnte ihm wegen

unbekannter Adresse nicht über den Tod seiner Tochter Christa

berichten. Diese Nachricht überraschte ihn in Kuschkow.

Jutta kommt 1949 nach Kuschkow zur Familie:

Nach schwerer Erkrankung schickte man Jutta völlig geschwächt im Oktober

1948 auf das Gut Bielice zur Arbeit in der Schnapsbrennerei. Dort erfuhr

sie von der Möglichkeit, dass ihre Familie sie über das Rote Kreuz anfordern

könne. Ein freundlicher polnischer Familienvater mit dem sie in der Brennerei

arbeitete, besorgte ihr Briefpapier. Heimlich wurde ihr Brief mit dieser

Information an ihre Mutter aus dem Lager geschmuggelt und aufgegeben.

Nachdem sie im Januar die polnische Staatsbürgerschaft ablehnte, wurde

Jutta wahrscheinlich im Frühjahr 1949 freigelassen. Nach einer langen

ungewissen Zugfahrt mit vielen Quarantäneaufenthalten kam sie schließlich

in Leipzig an. Dort wurde sie von ihrer Mutter nach vier Jahren

Trennung abgeholt. Erst der Hohn umherstehender Menschen machte Jutta

bewusst, welchen Anblick sie in Lumpen gehüllt und ungewaschen bot. Sie

waren wieder vereint, in dem Moment das Allerwichtigste ‒ ein

unbeschreiblicher Glücksmoment für die Familie trotz der misslichen

Lage in Kuschkow, freilich getrübt durch den Verlust von Christa.

.jpg)

.jpg) Jutta Thiele und Manfred Jäzosch

Jutta Thiele und Manfred Jäzosch

um 1951 in Kuschkow, zwei Fotos

wieder in glücklichen Tagen wohl

kurz vor ihrer Hochzeit.

Hochzeit in Kuschkow

Am 14. Januar 1952, dem 23. Geburtstag von Jutta Thiele, haben sie

und Manfred Jäzosch in Kuschkow geheiratet. Jutta und Manfred

Jäzosch lebten auf dem Hof von Manfreds Mutter Emma Jäzosch und betrieben

Mühle und Wirtschaft. Ihr Leben als Jutta Jäzosch ist nachzulesen auf der

Seite "Kuschkower Mühle". In der DDR untersagte man ihr,

öffentlich von ihrer Gefangenschaft zu berichten. Jedoch sprach sie mit

Menschen, denen sie vertrauen konnte darüber. Eine Bindung zu ihrer alten

Heimat hatte sie bis zum Lebensende. Ab 1. Januar 1972 wurde die Grenze

nach Polen für den individuellen visafreien Verkehr geöffnet. Von da an

konnte sie ihr Heimatdorf besuchen. Anfangs wurden sie misstrauisch beäugt

‒ die Eigentumsverhältnisse waren noch nicht endgültig zwischen

Deutschland und Polen geklärt, die Polen noch nicht Eigentümer der von

ihnen seit Kriegsende bewohnten Häuser und Grundstücke. Mit der

endgültigen Klärung im Jahr ???? wandelte sich das Verhalten der Polen.

Jutta war dankbar für die Freundlichkeit der polnischen Bewohner ihres

ehemaligen Elternhauses. Dort war sie immer willkommen. Erst nach der

"Wende" und der deutschen Wiedervereinigung 1989/1990, sie

war 60 Jahre alt, durfte sie frei über ihre Zeit im Lager sprechen und

konnte sich mit ihren damaligen Leidensgenossen treffen. Sie betrieb

erfolgreich ihre Rehabilitation und war sehr aktiv bei der öffentlichen

Aufarbeitung der Themen Gefangenschaft und Vertreibung, besuchte

Gedenkstätten in Polen. Gefangenschaft und Vertreibung ließen sie

dennoch bis zum Tod nicht los. Das folgende Foto zeigt die Mitglieder

beider Familien am Hochzeitstag:

.jpg)

.jpg)

Hochzeit Jutta Thiele + Manfred Jäzosch am

14.1.1952, von links nach rechts: Margot und Siegfried Thiele

(Schwester und Bruder der Braut), Emma Jäzosch (Mutter des Bräutigams),

das Brautpaar Jutta und Manfred Jäzosch, die Brauteltern Frieda und

Hermann Thiele sowie ganz rechts Dorothea Thiele (Schwester der Braut).

Weitere Informationen und Fotos zu dieser Hochzeit und den

Hochzeitsgästen gibt es auf der Mühlenseite.

Am 14.7.1953 erblickte ihre Tochter Doris das Licht der

Welt. Schon im Alter von drei Jahren erlernte sie auf dem Mühlenhof das

Reiten, wie man auf dem Foto links mit Mutter Jutta um 1956

sehen kann. Das Pferd Moritz, ein wuchtiger Kaltblüter-Hengst und

charakterstarkes Arbeitstier, war der ganze Stolz der Familie.

Familie Thiele findet eine endgültige Bleibe

Die restliche Familie Thiele zog erst 1954 von Kuschkow nach

Gröditsch in Hilberts Haus (aktuell Gröditscher Dorfstraße 8). Endlich wohnten sie in

einer menschenwürdigeren Unterkunft. Sie durften den großen Garten vor

dem Haus nutzen. Ich liebte als kleines Kind den schönen Garten, in dem

es eine Hängematte gab, und besuchte sie gern mit dem Roller. Im Haus

wohnte ebenfalls der katholische Pfarrer mit seiner Schwester. Mir

vorher unbekannt ‒ sie besaßen herrlich buntes Kinderspielzeug

(Lego) womit die Kinder bei Besuchen dort spielten durften.

.jpg) Hilberts

Hof in Gröditsch um 1956 mit Stall und Fachwerkscheune als

Wirtschaftsgebäude im Hintergrund (heute Gröditscher Dorfstraße 8),

vorn im Hausgarten steht etwas verunsichert die kleine Doris.

Hilberts

Hof in Gröditsch um 1956 mit Stall und Fachwerkscheune als

Wirtschaftsgebäude im Hintergrund (heute Gröditscher Dorfstraße 8),

vorn im Hausgarten steht etwas verunsichert die kleine Doris.

Hof Thiele in Schneeberg

Im Jahr 1957 erwarben Frieda und Hermann Thiele eine

Bauernwirtschaft im Dorf Schneeberg (Kreis Beeskow) mit

Wohnhaus, Scheune, Ställen, Schuppen und allem nötigen Gerät, darunter

landwirtschaftliche Maschinen bis hin zur Dreschmaschine, außerdem mit

Feldern und Wiesen sowie einem großem Hausgarten. Sie hielten viele

Kühe, Schweine und Hühner. Hermann Thiele besaß auch zwei Schimmel

als Arbeitstiere für seine Bauernwirtschaft, Biene und Benno, aus

eigener Zucht, links sind sie zu sehen. Ein anderes Fahrzeug als Pferd

und Wagen besaß er nie und erledigte nach Möglichkeit alles mit seinem

Pferdegespann. Er war froh, wieder auf eigene Rechnung wirtschaften zu können.

.jpg)

Nur wenige Jahre später endete die Zufriedenheit meines Großvaters

Thiele schlagartig mit der Zwangskollektivierung, zunächst in die

LPG Typ I und später dann Typ III. Mit LPG-Eintritt hatten alle

einen Inventarbeitrag von mindestens 500 Mark (DDR) pro Hektar

Land, 800 Mark (DDR) pro Hektar Wald zu zahlen. Im Typ I behielten

die Bauern noch einen gewissen privaten Anteil an Vieh, Feld und Wiese.

Später mit Übergang in den LPG-Typ III wurde der private Besitz von Vieh

auf eine Kuh und wenige Schweine sowie Feld- und Wiesenfläche stark

reduziert, die Inventarbeiträge hingegen deutlich erhöht. Thieles

hatten bestimmt noch den Kauf des Bauernhofes nicht abgezahlt,

dazu kam die Last der Inventarbeiträge. Ich kann mich sehr gut

daran erinnern, dass Hermann Thiele bei Besuchen meiner Familie

anlässlich von Familienfeiern in Schneeberg regelmäßig seinem Ärger

über dieses Thema Luft verschaffte.

Trotz LPG ließ sich Hermann Thiele seine beiden Schimmel nicht nehmen.

Wie damals von Kay aus fuhr er nun mit seiner Frau Frieda mit

Pferdegespann und Wagen auf dem Sommerweg von Schneeberg zum Einkaufen

nach Beeskow. Obwohl Hermann Thiele mehrfach Fußtritte von Benno

verpasst bekam, trennte er sich erst als er krank wurde im hohen Alter

von den beiden Schimmeln. Die Großeltern Thiele lebten bis zu ihrem Tod

(Frieda Thiele bis 1977, Hermann Thiele bis 1979) auf ihrem Bauernhof

in Schneeberg. Danach wurde der Hof von ihrer Tochter Margot weitergeführt

und später nach ihrem Tod von ihrem Ehemann verkauft.

Frieda Hanna Christa (20.2.1930

in Kay – 9.6.1947 in Halle als Hausangestellte). Wie schon beschrieben

kam Christa als Vertriebene mit Mutter und Geschwistern im Juni 1945 nach

Kuschkow. Wenig später beschaffte ihr Ihre Mutter eine Stelle als Hausangestellte

bei einem Arzt in Halle. Wahrscheinlich hatte sie sich eine TBC während der

Vertreibung zugezogen. In Halle brach die Krankheit so stark aus, dass sie

1947 daran verstarb. Seit der Trennung von Jutta im März 1945 haben sich

die beiden Schwestern nicht mehr wiedergesehen.

.jpg)

.jpg) Tochter Christa Thiele

und Mutter

Tochter Christa Thiele

und Mutter

Frieda Thiele

in zwei undatierten

Aufnahmen aus

unterschiedlichen

Zeiten. Christa wird wohl

auf diesem

Foto etwa 16 Jahre alt

gewesen sein.

Ida Emma Margot (25.3.1931

in Kay - ..?.. in Schneeberg): Nach der Vertreibung aus Kay in Kuschkow

angekommen, zog die Familie 1954 nach Gröditsch und schließlich 1957 nach

Schneeberg, Kreis Beeskow. Zunächst arbeitete Margot in der eigenen Wirtschaft

in Schneeberg und mit LPG-Eintritt in der LPG. Sie heiratete um 1976 und

lebte mit ihrem Ehemann Quenzel im Elternhaus in Schneeberg. In den 1980er

Jahren starb sie in Folge einer Grippeerkrankung.

Hermann Reinhold Siegfried

(17.12.1935 in Kay - 30.4.1979 in Viernheim): Er war der einzige Sohn und

deshalb liebstes Mitglied der Familie. Er wurde in seinem Heimatdorf

Kay eingeschult. Das Kriegsende mit Vertreibung von zu Hause brachte

einen alles erfassenden Bruch. Seinen Klavierunterricht konnte er

in Kuschkow bei Frau Luise Michelchen fortsetzen. 1950 wurde er

in Kuschkow konfirmiert. Er durfte ab dem 9. Schuljahr das Gymnasium

in Lübben besuchen. 1953 bestand er das Abitur. Die bitteren

Erfahrungen, mit denen er schon als Kind konfrontiert war, haben sicher

auch dazu beigetragen, dass er mit der Ideologie in der DDR auf Kriegsfuß

stand. Er ging nach Westberlin, wo er an der TU studierte. Gegenseitige

Familienbesuche waren bis zum Mauerbau noch möglich. Weihnachten und

Ostern verbrachte er manchmal bei seinen Eltern in Schneeberg, wo aus

diesem Anlass die Familie zusammenkam und fröhlich feierte. Später

beendete er sein Studium in Aachen als Diplomingenieur. Er heiratete am

31.3.1967. Nach weiterer Ausbildung arbeitete er als Patentassessor. Seine

Eltern durften ihn endlich als Rentner besuchen. 1977 kam er nach 16 Jahren

zur Beisetzung seiner Mutter wieder zu Besuch nach Schneeberg in die DDR.

Leider starb er plötzlich im Alter von 44 Jahren noch vor seinem Vater. Er

hinterließ seine Ehefrau und seine kleine Tochter. Der von ihm in Angriff genommene

Hausbau für seine Familie wurde geändert nach seinem Tod verwirklicht.

.jpg)

Konfirmation Palmarum 1950 in Kuschkow, Gruppenfoto vor

dem Eingang zur Dorfschule in der Kirchstraße. Unter der Girlande steht

rechts hinten als dritter Junge von rechts Siegfried Thiele.

Zu diesem Jahrgang gehörten noch die Konfirmanden Piater und Staude ganz

rechts, links von Siegfried Thiele folgen Günther Becker, Gustav und

Gerhard Städter, ..?.. Stelldinger, Gerhard Wilke, Wolfgang Wilke,

Wolfgang Kaiser, Hans-Herbert Dietrich, ..?.., ..?.., Dieter Krenz und

Günther Kühn. Die Mädchen sind von links Käthe Nutschel, Emmi Schrobback

(erste Reihe zweite von links), Sigrid Matschei, Rita Arnold, Käthe Leutloff

und Elfriede Kunze. (Foto: Familienarchiv Dorothea Witzke, geborene Thiele)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Links Thea Thiele zu ihrer Konfirmation 1953

in Kuschkow. In der Mitte Siegfried Thiele zur

Einschulung 1943 in Kay und rechts zur Konfirmation

1950 in Kuschkow (siehe dazu das Gruppenfoto oben vor dem

Schuleingang).

.jpg)

.jpg)

Familienfeier in Schneeberg um 1960.

Auf dem linken Bild sitzen vorn von links Mutter Frieda, Sohn Siegfried,

Tochter Jutta (verheiratete Jäzosch) und Vater Hermann Thiele, dahinter

links Dorothea (Thea) und die kleine Enkelin Doris, Tochter von Jutta.

Das rechte Bild zeigt Mutter Frieda mit Sohn Siegfried am Klavier.

.jpg) Siegfried

mit Freunden, vermutlich während der Abiturzeit um 1953

Siegfried

mit Freunden, vermutlich während der Abiturzeit um 1953

Dorothea (Thea) Berta Ida

(21.6.1938 in Kay): Sie wurde trotz der Wirrnisse zu Kriegsende noch in Kay

eingeschult. Nach der Vertreibung schulte man sie ein zweites Mal in Kuschkow

ein. Bis zu Ihrer Konfirmation besuchte sie die Kuschkower Schule. Nach dem

8. Schuljahr hatte sie gemeinsam mit Walli Borch Steno- und

Schreibmaschinenunterricht in Lübben, sie besuchten beide dort die

Berufsschule. Danach arbeitete sie in Frankfurt/Oder, Lübben und

Cottbus und lernte ihren späteren Ehemann Gerd Witzke kennen, der

bis zur Rente als Ingenieur für Wasserwirtschaft und Bauwesen in der

Wasserwirtschaft arbeitete. Das Paar heiratete am 24.5.1965 und hat

zwei Söhne. Die Familie wohnte zunächst in Lübben und zog später nach

Cottbus. Dort arbeitete Thea bis zu ihrer Rente beim Rat der Stadt.

.jpg)

Schulbild um 1947 vor dem Eingang der Kuschkower Dorfschule.

Es handelt sich um zwei Schulklassen, 14 Schüler, Konfirmation 1949. Oben rechts

ist Lehrer Wolfgang Strempel zu sehen, links steht eine der Hilfslehrerinnen,

die in den Nachkriegsjahren häufig wechselten. In der ersten Reihe vorn links steht

Dorothea Thiele, rechts neben ihr in kurzer Lederhose ihr Bruder

Siegfried Thiele, nach rechts weiter Hans-Herbert Dietrich,

Alfred Hecker und Gretel Hoffmann ganz rechts. Zweite Reihe von links Gustav Städter,

Kurt Michelchen, Hans Joachim Gustav Artur Majenz, Dieter Krenz und Günther Becker.

In der letzten Reihe von links Erika Gorchs (Hilfslehrerin), Lieselotte Beyer,

Ilse Mietke, Margot Hecker und Emmi Schrobback rechts außen. Weitere Kinder

dieser Klasse waren Sigrid Matschei, Elfriede (?) Kunze und Käthe Leutloff.

Weitere Hinweise zum Foto sind erbeten, Kontaktdaten siehe ganz unten. Mehr

Schulbilder gibt es auf der Schulchronik-Seite Teil 2. (Foto: Familienarchiv

Dorothea Witzke, geborene Thiele)

.jpg)

Siegfried Thiele und seine kleine Nichte Doris Jäzosch

um 1960 im Westberliner Zoo.

Quellen- und Literaturverzeichnis

Hinweis: Hier finden Sie nur Literaturangaben zum Inhalt dieser Seite im

weitesten Sinne. Das allgemeine Literaturverzeichnis

zu Kuschkow und der Niederlausitz als Thema der gesamten Website finden Sie auf der Hauptseite (Startseite,

siehe hier: ►).

Amtsbezirk Kay in der Provinz Brandenburg, Landgemeinde und Gutsbezirk, Übersicht über die

Verwaltungsstrukturen zwischen 1874 und 1945 unter www.territorial.de/markbran/zuellsch/kay.htm

Bahl, Peter: Belastung und Bereicherung.

Vertriebenenintegration in Brandenburg ab 1945. BWV Berliner

Wissenschafts-Verlag GmbH, Berlin 2020 (kostenlos zum Download unter

http://www.bwv-verlag.de). Mit einigen Informationen zur Unterbringung

von Flüchtlingen in den Baracken des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes

(RAD) in Kuschkow und im Kreis Lübben. Auch Jutta Jäzosch,

geborene Thiele, wird als Vertriebene im Buch mehrfach erwähnt (Seiten

1447, 1618, 1633). Leider wird ihr Name regelmäßig falsch als "Jäzoch"

geschrieben und ihr Geburtsdatum wird falsch mit 1939 angegeben statt

mit 1929. Auf Anfrage und Bitte um Korrektur zumindest bei der digitalen

Fassung teilt der Verlag am 5.10.2023 mit: "Es ist leider nicht möglich,

nur bei der digitalen Version eine Änderung vorzunehmen, weil Print und

Online gleich sein müssen." Keine Entschuldigung, nichts. Man weiß jetzt

jedenfalls, wie man die Angaben in dieser Publikation insgesamt zu

bewerten hat.

Benz, Wolfgang: Vom freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht.

Enthalten in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 16 (1968), Heft 4 /

Oktober, Seiten 317-346; als PDF zu finden beim Institut für Zeitgeschichte unter

http://www.ifz-muenchen.de (siehe direkt hier:

►), das komplette Heft

findet man unter http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1968_4.pdf

Brandenburg um 1900 auf topographischen Karten des Deutschen Reiches / Messtischblätter M 1:25000,

im Internet zu finden bei © Arcanum Maps Budapest (https://maps.arcanum.com/de), siehe direkt hier:

► und hier:

► ‒ hervorragend zum nahtlosen Navigieren durch die ganze Provinz Brandenburg

Brandenburgisches Landeshauptarchiv ‒ BLHA, im Internet

unter https://blha.brandenburg.de (siehe direkt hier:

►) mit Rechercheangeboten zu sämtlichen historischen

Dokumenten der brandenburgischen Landesgeschichte. Viele der Dokumente

sind inzwischen digitalisiert und per Internet frei zugängig, auch

diverse Fachbücher kann man sich als PDF-Dateien herunterladen.

Chronik der Gemeinde Kuschkow. Erarbeitet 2002 von Birgit Martin als ABM-Leistung im Auftrag

der Gemeinde Kuschkow. Umfangreiche Loseblattsammlung in einem Ordner, aufbewahrt und weiterverarbeitet zur

gedruckten Chronik durch Familie Gerhard Scheibe 2003 (siehe nächste Position).

Chronik der Gemeinde Kuschkow. Herausgegeben von der Gemeindevertretung Kuschkow zur

675-Jahrfeier 2003; Redaktion und inhaltliche Bearbeitung durch Familie Gerhard Scheibe; Kuschkow 2003

Deutsches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe, Handel. Unter Benutzung amtlicher Quellen

herausgegeben vom Verlag "Deutsches Reichs-Adressbuch ..." GmbH, Berlin SW 68, Jerusalemer Strasse 46-49.

Band IV: Adressen-Verzeichnis. Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern, Grenzmark (Posen-Westpreussen), Schlesien,

Danzig, Ostpreußen. Ausgabe 1938 (Datenstand 1937). Digitalisiert von "Die Schlesische

Digitale Bibliothek" (¦l±ska Biblioteka Cyfrowa) in Kattowitz (Katowice) unter

https://sbc.org.pl/de/dlibra ‒ Kay auf Seite 7722 (PDF-Seite 942)

Dohm, Christian Wilhelm von: Denkwürdigkeiten meiner Zeit oder Beiträge zur Geschichte vom

letzten Viertel des achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 1778 bis 1806. Erster Band. Lemgo

/ Hannover, 1814. Auf den Seiten 534-584: Aktenstücke über die Müller Arnoldsche Rechtssache. (digitalisiert

z.B. von Google) Das Eingreifen Friedrichs II. in den Prozess war damals rechtskonform, es hat sich später

als Fehlentscheidung erwiesen aufgrund falscher Tatsachenbehauptungen durch den Müller Arnold und wurde

unter dem Nachfolger Friedrich Wilhelm II. revidiert. Alle zu Unrecht Verurteilten wurden rehabilitiert

und aus dem persönlichen Vermögen des Königs entschädigt. Grundsätzliche und hochinteressante Informationen

zu dieser immer noch aktuellen Problematik gibt es auf der Website von Udo Hochschild unter

https://www.gewaltenteilung.de

Außerdem interessant: Hans Paul Prümm: Friedrich II. von Preußen und das Recht. Zeitschrift für das

Juristische Studium (ZJS), Ausgabe 1/2012, Seiten 24-37, zu finden unter www.zjs-online.com (siehe direkt

hier: ►)

Gemeindelexikon für den Stadtkreis Berlin und die Provinz Brandenburg. Auf Grund der

Materialien der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet vom Königlichen

statistischen Bureau. Verlag des Königlichen statistischen Bureaus, Berlin 1898. Kreis Züllichau-Schwiebus

ab Seite 208, Kay auf den Seiten 208-209 und 212-213 (digitalisiert u.a. von Google)

Gemeindelexikon für den Stadtkreis Berlin und die Provinz Brandenburg. Auf Grund der

Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet vom Königlich

Preußischen Statistischen Landesamte. Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts, Berlin 1909.

Kreis Züllichau-Schwiebus ab Seite 226, Kay auf den Seiten 228-231 (digitalisiert von der Staatsbibliothek

zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz)

Geschichte der Stadt und des Kreises Züllichau. Von A. Splittgerber, Superintendent a.D.

Jubiläumsschrift (1527-1927). Selbstverlag, Druck und Kommission von Hermann Hampel & Sohn in Züllichau, 1927.

Digitalisiert zu finden auf der Website der "Digitalen Bibliothek Großpolens" in Poznan (siehe direkt hier:

►).

Kurze Beschreibung von Kay auf Seite 106

Grund- und Gebäudesteuerveranlagung 1865: Die Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung

im Regierungsbezirk Frankfurt a.O. Herausgegeben vom Königlichen Finanzministerium. Gedruckt in der Königlichen

Staatsdruckerei, Berlin 1869. Als PDF digitalisiert von der Staatsbibliothek zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz.

Gemeindebezirk und Gutsbezirk Kay im Abschnitt 17: Kreis Zuellichau-Schwiebus (ab Seite 10 = PDF-Seite 533, die

Buchseiten sind nicht durchnummeriert). Datenerfassung im Zeitraum 1862-1865.

Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus für die Jahre 1926-1941 findet man z.B.

auf der Website der "Digitalen Bibliothek Großpolens" in Poznan (siehe direkt hier:

►), zugängig auch über "Ahnen-Navi" (siehe direkt hier:

►), jeweils Stand 8.9.2025;

online lesbar, Download nur als DJVU-Dateien möglich (erfordert das Programm WinDjView auf dem

eigenen Rechner, von dort aus kann man es als normales PDF ausdrucken). Einzelne komplette Heimatkalender zum

Download als PDF gibt es auch bei der Stadt und Landesbibliothek Potsdam (siehe direkt hier:

►)

Heimatkreis Züllichau-Schwiebus, eine Organisation von Flüchtlingen

und Vertriebenen aus dem ehemals deutschen Kreis Züllichau-Schwiebus, Website unter

https://www.heimatkreis-zuellichau-schwiebus.de

Kaak, Heinrich: Die brandenburgische Ortsgeschichte in Personen,

Familien und ländlichen Schauplätzen. Brandenburgische Historische

Kommission e.V., Potsdam 2011; separat publiziert als "Leitfaden für

Ortschronisten in Brandenburg". Als PDF zu finden auf der

Website des Brandenburgischen Landeshauptarchivs unter

https://blha.brandenburg.de

Klockhaus Kaufmännisches Handels- und Gewerbe-Adressbuch des Deutschen Reichs 1935,

Band 1A: Groß-Berlin, Provinz Brandenburg, Grenzmark und Pommern, Mecklenburg. Klockhaus

Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei, Berlin 1935; Kay auf Seite 728. Digitalisiert von Google

Lehmann, Rudolf: Historisches Ortslexikon für die Niederlausitz.

Band 1: Die Kreise Luckau, Lübben und Calau. Erschienen im Selbstverlag des

Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde, Marburg 1979; Kuschkow

auf Seite 185. Digitalisiert erschienen im Berliner Wissenschafts-Verlag 2011

Lübbener Kreiskalender (Kreis-Kalender) in historischen

Ausgaben ab 1913 (Stand Dezember 2022), digitalisiert als PDF mit vielen

interessanten Beiträgen auch zu Kuschkow und Umgebung, findet man auf

der Website der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam unter

https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/search/searchtype/collection/id/18476

Scheibe, Gerhard: Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Kuschkow, Kreis Lübben.

Kuschkow 1978 (erschienen im Eigenverlag der Gemeinde zur 650-Jahrfeier)

Topographisch-statistische Uebersicht des Regierungs-Bezirks Frankfurt a.d.O.

Aus amtlichen Quellen zusammengestellt. In Gustav Harnecker's Buchhandlung, Frankfurt a.d.O.

1844. Kreis Züllichau-Schwiebus ab Seite 237, Kay auf Seite 243 (Datenstand 1840, digitalisiert

von Google)

Vor 50 Jahren: Als Flucht und Vertreibung im Kreis Züllichau-Schwiebus begannen.

Auszüge aus Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen. Im Auftrag des Heimatkreises Züllichau-Schwiebus

(Eigenpublikation) zusammengestellt von Lothar Meißner. Der Bericht von Jutta Jäzosch auf den Seiten 96-100.

Website "Fotografie und Architektur" (siehe hier:

►) mit Fotos

und Informationen zu historischen Gebäuden, Dörfern und Architekturobjekten; zur Dorfgeschichte in

Brandenburg allgemein sowie in Kuschkow siehe dabei die Spezialseiten:

- Dorfentwicklung in Brandenburg ‒ Teil 1, Kulturgut im ländlichen Siedlungsraum (siehe hier:

►)

- Dorfentwicklung in Brandenburg ‒ Teil 2, Gebäude, Baugestaltung, Natur und Landschaft (siehe hier:

►)

- Dorfentwicklung in Brandenburg ‒ Teil 4, Bauernhausarchitektur in Stichworten und Bildern (siehe hier:

►)

- Architekturfotos und einige Angaben zu Kuschkow (siehe hier:

►)

- Erwin Seemel: Bevölkerungs- und Wirtschaftsverhältnisse im Amt Lübben um 1720 (siehe hier:

►)

Seitenübersicht

► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten

► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch

► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435

► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit

► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955

► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959

► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow

► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute

► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687

► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842

► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine

► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945

► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960

► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965

► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960

► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden

► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

►

Historische Ortsansichten ‒ Teil 2

‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

Impressum und Datenschutz

Letzte Aktualisierung dieser Seite am 16.9.2025

Dies ist die private Website von Doris Rauscher, 16548 Glienicke/Nordbahn, Kieler Straße 16,

Telefon: 0173 9870488, E-Mail: doris.rauscher@web.de

Copyright © Doris Rauscher 2021-2026

Hinweis zur Beachtung: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert

für Desktop-PC und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort kommt es leider zu Fehldarstellungen.