Bilddokumente und Informationen zur Geschichte des Dorfes Kuschkow aus der Spreewaldregion in der Niederlausitz

Startseite Kuschkow-Historie Fotografie und Architektur Impressum und Datenschutz

Urheberrecht

Alle auf dieser Seite verwendeten Fotos und Abbildungen sind

urheberrechtlich und nutzungsrechtlich geschützt.

Bildquellen und Rechteinhaber sind jeweils in den Bildunterschriften

oder im Fließtext angegeben, siehe Impressum.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Kuschkow am nördlichen Rand der Niederlausitz

Dies ist die private Website von Doris Rauscher,

aufgewachsen als Doris Jäzosch in Kuschkow, die ältere Tochter des Müllermeisters Manfred Jäzosch

und seiner Ehefrau Jutta Jäzosch, geborene Thiele. Großvater war der Kuschkower Schmied und spätere

Müllermeister Bernhard Jäzosch. Ziel der Website ist es, möglichst viele der noch existierenden

Dokumente, Fotos und Berichte mit ortsgeschichtlichem Bezug zu Kuschkow der Öffentlichkeit

vorzustellen. Die Website versteht sich als persönliche Familien- und Heimatseite und gleichzeitig

als sachliches Informationsangebot und digitales Archiv zur Dorfgeschichte. Die Bearbeitung der

Website mit allen Unterseiten erfolgt gemeinsam durch Doris und Norbert Rauscher.

Oben sehen Sie zwei Bildausschnitte aus historischen Dokumenten sowie in der Mitte

einen Ausschnitt aus dem einzigen noch existierenden Foto von der ehemaligen Windmühle;

die vollständigen Bilder sowie die Angaben zu den Bildquellen finden Sie unten. Die

Inhalte dieser Website mit Unterseiten werden nach bestem Wissen regelmäßig aktualisiert

und erweitert, je nach zur Verfügung stehenden Dokumenten und Erkenntnissen. Anregungen,

Korrekturen und sonstige Hinweise werden gern entgegengenommen und eingearbeitet,

Kontaktdaten siehe ganz unten.

Hinweis: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert für Desktop-PC

und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort kommt es leider zu Fehldarstellungen.

Seitenübersicht

► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten

► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch

► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435

► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit

► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955

► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959

► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow

► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute

► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687

► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842

► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine

► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945

► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960

► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965

► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960

► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden

► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

►

Historische Ortsansichten ‒ Teil 2

‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

Müllerfamilien, Mühlengeschichte und der

Hof in Kuschkow

Das Kuschkower Mühlengrundstück liegt am südöstlichen Ende des Dorfes an

der alten Straßengabelung in Richtung Gröditsch und Krugau, außerhalb

der geschlossenen Ortslage. Es ist noch nicht festgestellt, seit wann

genau in Kuschkow eine Mühle existiert. Die bisher älteste Datierung für

die Existenz eines Müllers in Kuschkow findet man im "Urkundenbuch der

Stadt Lübben", zweiter Band "Die Lübbener Stadtrechnungen des 15. und

16. Jahrhunderts", herausgegeben 1919 von Woldemar Lippert (siehe unten

im Literaturverzeichnis). Auf Seite 40 sind dort die Einnahmen der Stadt

Lübben aus dem Dorf Kuschkow "Villa Ku[s]chkow" für das Jahr

1426 verzeichnet. Genannt werden 11 abgabepflichtige Personen,

darunter: "Petir Molner von dreyn hufen, dy hufe 13 g. et 7 d., tenetur

adhuc g." (Peter Müller von drei Hufen, die Hufe 13 Groschen und 7

Pfennig, werden aufrechterhalten); Abkürzungen gemäß Lippert, zweiter Band,

Seite 65. Im Jahr 1431 wurde Petir Molner im Urkundenbuch

nochmals erwähnt, danach nicht mehr. Der mit "d." angegebene Geldwert

bedeutet "Denar", eine Silbermünze, die auf den altrömischen

"Denar" zurückzuführen ist und im deutschen Sprachraum Pfennig

genannt wurde. Der Denar war im Mittelalter die Basis des Alltagsgeldes;

weitere Angaben dazu siehe hier:

►

(abgerufen am 30.11.2024).

Man kann davon ausgehen, dass der Name "Molner" sich aus dem Beruf

des Petir / Peter ableitet, gemeint war also "Peter, der Müller".

Die Bezeichnungen "Mühle" und "Müller" stammen ab von den

lateinischen Wörtern mola (Mühlstein, Mühle), molina (Mühle, Wassermühle),

molere (mahlen); weitere Angaben im Digitalen Wörterbuch der deutschen

Sprache (siehe unten). Davon ist auch Rudolf Lehmann ausgegangen, der sich im

Historischen Ortslexikon für die Niederlausitz (Band 1, Seite 185, siehe

unten) ebenfalls auf das Urkundenbuch bezieht. Um welche Art von Mühle

es sich dabei handelte, wird nicht mitgeteilt. Fritz Wegener erwähnte in

seiner Chronik 1927 Berichte von alten Dorfbewohnern, wonach es vor

Jahrhunderten in Kuschkow eine Wassermühle gegeben haben soll. Jedoch

fanden sich bisher dafür weder Dokumente noch sonstige Hinweise.

Die älteste kartographische Darstellung mit der Mühle ist das folgende

Urmesstischblatt von 1846 (Preußische

Kartenaufnahme, weitere Angaben und Bildquelle siehe Spezialseite zu den

topographischen Karten). Das Mühlensymbol steht hier allgemein für eine

Windmühle. Es liegt nahe, dass die ehemalige Bockwindmühle bei der

Erstellung des Urmesstischblattes bereits im Jahr 1846 errichtet wurde

oder war. Dies belegt eine Eintragung in den Grundakten zum

Parzellenkauf vom 1. April 1846; zudem findet sich die Aussage vom

17. Februar 1848, wonach Bockwindmühle und Wohnhaus bereits gebaut waren.

Weitere Ausführungen dazu mit den Originalbelegen gibt es unten.

.jpg)

In der Zeichenerklärung zu diesen ab 1830 entstandenen

Urmesstischblättern wird eine große Anzahl von Mühlentypen aufgeführt,

die jeweils besonders gekennzeichnet wurden. Mit einem eigenen

grafischen Symbol wurden dargestellt: Bockwindmühlen, Hölzerne

Holländerwindmühlen, Steinerne Holländerwindmühlen und Wassermühlen.

Mit einem gemeinsamen Symbol und einem zusätzlichen Buchstabenkürzel

zur Unterscheidung wurden dargestellt: Walkmühlen, Papiermühlen,

Pulvermühlen, Sägemühlen, Stampfmühlen, Ölmühlen, Schleifmühlen,

Schiffmühlen und Lohmühlen. Die vollständige Zeichenerklärung zu diesem

historischen Kartenwerk finden Sie hier:

►

(Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Bonn 1988; aktuell bereitgestellt

z.B. unter https://geoportal.kreis-herford.de/geschichtsportal/). Siehe dazu

auch weiter unten die Angaben zum Messtischblatt von 1901.

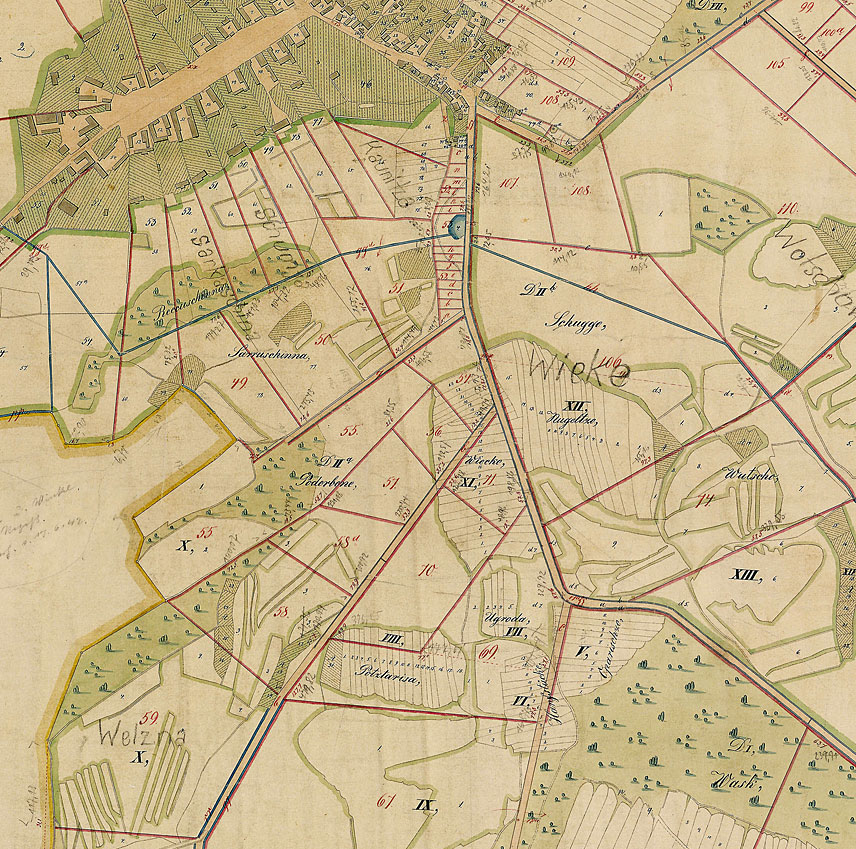

Sehr interessant sind auch die Angaben aus der Separationskarte, siehe dazu die folgenden

Kartenausschnitte und zum Thema Separation in Kuschkow insgesamt die spezielle Themenseite.

Das Mühlengrundstück hatte ehemals den Flurnamen Ugroda

("bei der Burg"). Jedoch sind in der Karte der Feldmark Kuschkow von 1842 und

in der Kopie dieser Karte von 1857 weder eine Mühle noch andere Gebäude zu einem Grundstück

eingezeichnet, obwohl diese nachweislich zum Zeitpunkt der Kartenerstellung bereits

existierten, wie das vorstehende Kartenblatt zeigt. Offensichtlich wurde die Kopie

der Separationskarte im Jahr 1857 gemäß dem Zustand von 1842 unverändert gezeichnet

und nicht den inzwischen geänderten Gegebenheiten angepasst.

Auszüge aus der Karte der Feldmark Kuschkow 1842 / 1857. Bildquelle:

Kataster- und Vermessungsamt Lübben im Landkreis Dahme-Spreewald, historisches Liegenschaftskataster;

© für das Digitalisat der Originalkarte: Kataster- und

Vermessungsamt Lübben, weitere Angaben siehe auf der Spezialseite zur Separation. Zuerst

ein Überblick über den Bereich südlich der Ortslage, danach das Mühlengrundstück mit der

Flurbezeichnung "Ugroda" und sein näheres Umfeld.

.jpg)

Ortslage Kuschkow und das

Mühlengrundstück um 1901. Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches / Topographische

Karte 1:25000, Messtischblatt 3949 Schlepzig, Königlich Preußische Landes-Aufnahme 1901, herausgegeben

1903, Auflagendruck 1918. © Arcanum Maps Budapest

(https://maps.arcanum.com/de ‒ siehe direkt hier:

►); dieses Blatt findet man auch beim Leibnitz-Institut für Länderkunde

(https://ifl.wissensbank.com) oder beim BrandenburgViewer (https://bb-viewer.geobasis-bb.de).

Die Mühle ist mit dem dafür vorgeschriebenen kartographischen Symbol als Bock-Windmühle

dargestellt und außerdem separat mit "zu Kuschkow" bezeichnet. Eine offizielle Zeichenerklärung

für die Symbolik der historischen Messtischblätter um 1900 finden Sie hier:

►

(Gesamtblatt, undatiert) oder von 1898 hier:

►

(Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Bonn 1988; aktuell bereitgestellt z.B. unter

https://geoportal.kreis-herford.de/geschichtsportal/).

Interessant sind dabei die Mühlensymbole im Detail: Links folgt ein Ausschnitt aus dem Blatt

mit der Zeichenerklärung der Preußischen Landesaufnahme um 1900, rechts von der Landesaufnahme

Sachsen 1940 zum Vergleich. Dargestellt wurden Bock-Windmühlen, Holländer-Windmühlen,

Wassermühlen und Schiffsmühlen. 1940 wurden in Sachsen die Schrotmühlen zusätzlich mit

einem eigenen Symbol aufgenommen, ein Hinweis auf ihre zunehmende Verbreitung (oder ihre

Bedeutung im Krieg ?). Dieses Schrotmühlen-Symbol unterscheidet jedoch nicht zwischen Wind-

und Elektromühlen und gibt auch keine Auskunft über die Sichtbarkeit in der Landschaft als

Landmarke von militärischer Bedeutung.

.jpg)

.jpg)

Im Vergleich

zwischen dem Messtischblatt von 1901 (oben) und dem nachfolgenden Luftbild erkennt man

sehr gut den teils durch Bäume begrenzten "Wotschowberg" südlich

der Mühle und den feuchten Wiesenstreifen, der sich grabenförmig darum

in nördlicher Richtung fortsetzt (weiter siehe Text unten):

.jpg)

Luftbild von Kuschkow 2001, Bildausschnitt mit dem südöstlich außerhalb

der Ortslage gelegenen Gebiet, dabei ganz unten (am südlichen Ende) das Mühlengrundstück

und nordwestlich davon mit geringem Abstand anschließend das Nachbargrundstück Schneider/Paech.

Bildquelle: Großformatiges Originalfoto (auf Fotopapier) im Maßstab ca. 1:2000, ©

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Film-Nr.: 26-01, Bild-Nr.: 260, Aufnahme-Datum: 1.5.2001,

Senkrechtaufnahme (Orthofoto), Gebietsbezeichnung: Kuschkow. Wenn Sie das ganze Luftbild in höherer Auflösung

sehen wollen, dann klicken Sie hier:

►

Auch der sogenannte "Wotschowberg" (siehe dazu die Liste

der Flurnamen auf der Separations-Seite) ist in der Separationskarte nicht bezeichnet.

Die Karte im BrandenburgViewer (siehe direkt hier:

►) bezeichnet das Flurstück

des Wotschowberges als "An der Mühle". Auf dem Luftbild zeichnet sich der

Wotschowberg wallartig rund ab. Ein teils mit Bäumen und Sträuchern bewachsener

Wiesenstreifen umgibt ihn grabenförmig wie ein ausgetrockneter Wasserlauf, der hinter

dem "Mühlberg" (nur in unserer Familie so bezeichnet) abbiegend zwischen dem

Mühlengrundstück und dem nordwestlich benachbarten Grundstück Schneider/Paech, weiter

über die jetzige dammartige Straße durch die Wiesen (welche inzwischen durch die höher

gelegte Straße abgetrennt wurden) geführt haben könnte. So lautete zumindest die

Erzählung meines Vaters.

Weitere Anhaltspunkte findet man auf den Karten von Zürner und Schenk (siehe die

gesonderte Seite zur Kartographie). Zu der beschriebenen Deutung des Landschaftsbildes

passt in der Zürner-Karte aus dem Zeitraum 1711-1742 ein sich schlängelnder Wasserlauf

auf Kuschkower Gebiet im Luch, der zwischen Gröditsch und Krugau weiter mäandert, bis

er im Nichts verschwindet. Auch der Kartograph Peter Schenk hat dieses Fließ in seiner

Karte von 1757 verewigt: "Der große Lugk", ein riesiges Morast- bzw.

Feuchtgebiet zwischen Kuschkow, Gröditsch, Dürrenhofe und Krugau findet sich in allen

Karten und ist heute ‒ inzwischen melioriert und urbar gemacht ‒ immer

noch als Luch bekannt und feucht. In der Zürner-Karte sind dem Anschein nach

Knüppeldämme als Verbindung über das "große Lugk" zwischen Kuschkow und

Gröditsch sowie Dürrenhofe und Krugau dargestellt. Wasser gab es also reichlich.

Berichte von Überschwemmungen in der Dorfchronik und auch der persönliche Bericht

von Uhrmacher Rattei (siehe Schulchronik Teil 1.3) belegen dies. Die in der

Separationskarte zahlreich eingezeichneten und nicht mehr vorhandenen Gräben

oder Fließe zeugen ebenfalls davon.

Auch wenn es aufgrund der topographischen Verhältnisse im Umfeld von Kuschkow höchst

unwahrscheinlich ist, dass Bäche mit Fließgeschwindigkeiten und entsprechendem

Wasserdruck existiert haben, die für den Betrieb einer Wassermühle ausreichen, sollte

diese Theorie nicht völlig zu den Akten gelegt werden. Die Überlieferung von einer

eventuell ehemals vorhandenen Wassermühle sollte bewahrt werden, bis sich belastbare

Zeugnisse dafür oder dagegen finden. Die Windmühle (siehe Foto unten) stand auf dem

"Mühlberg", dem Flurstück Ugroda. Eine Wassermühle hätte an einer tieferen

Stelle gestanden. Für die benachbarten Flurnamen "Potztarisa" (Flurstück

190, auf der Separationskarte 69 rot) und "Oparischza" (Flurstück 235,

auf der Separationskarte 67 rot) wird weiterhin nach der Übersetzung gesucht.

Nach aktuellen Hinweisen von Herrn Dr. Zschieschang könnte Potztarisa eventuell

"unter dem alten Fleck" bedeuten. Diese Übersetzung scheint naheliegend

zu sein, denn höhenmäßig befindet sich Potztarisa unterhalb und östlich neben dem

Wotschowberg (mit dem noch nicht nachgewiesenen Rundwall). Zudem lassen Fundstücke

aus dem Gebiet auf eine slawische Siedlung (ca. 600 nach Chr.) schließen. Diese

kann jedoch nicht genau verortet werden.

Im Kirchenbuch 11570 (Zeitraum 1671-1680) findet sich im Namensregister

unter der Hausnummer 57 hinter dem durchgestrichenen Namen Christian

Bauer die Eintragung "Windmühle". Der Zeitpunkt dieser

Eintragung ist noch nicht ermittelt. Vermutlich war der damalige Eigentümer des

späteren Mühlengrundstückes (vor dem Bau der Windmühle) Christian Bauer:

.jpg)

.jpg)

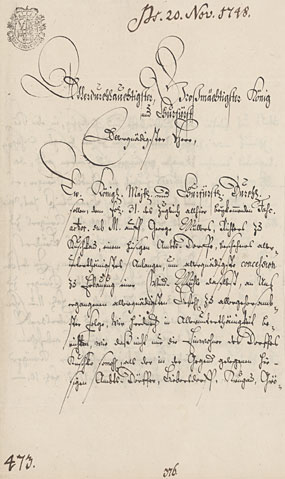

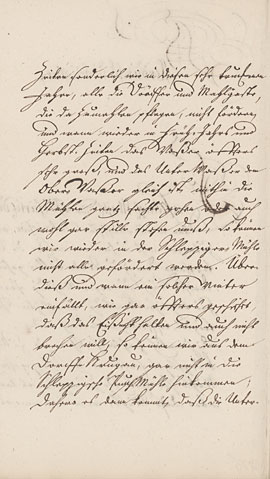

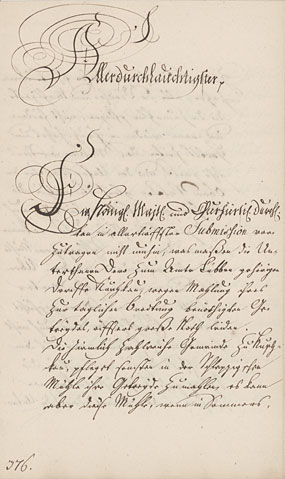

Das älteste bisher bekannte Dokument zur Kuschkower Mühle verwahrt das

Sächsische Staatsarchiv, Akte 10036, Nr. Rep. 139c, Nr. 1686, ein

Konzessionsgesuch des Richters in Kuschkow zum Windmühlenbau von 1748 an

den König. In diesem Antrag für den Mühlenbau argumentiert der

Dorfrichter Müller von Kuschkow eindringlich mit drohender Armut und

Hungersnot im Dorf, wegen der zu hohen Metze, die der ihnen zugeordnete

Müller aus Schlepzig verlangte. In seinen zahlreichen Schreiben zur

Erinnerung (Mahnungen) wiederholt er diese Argumente und lässt

schließlich das letzte vorliegende Schreiben ebenfalls von 21 männlichen

Dorfbewohnern unterzeichnen. Diese Hartnäckigkeit hatte anscheinend

Erfolg, wobei die Genehmigung für den Mühlenbau in Kuschkow noch nicht

gefunden ist, wie auch Informationen zum Erbauer und Betreiber fehlen.

Es liegt nahe, dass der Dorfrichter selbst die Mühle gebaut hat, da er

die Übernahme der Kosten bereits in seinem Konzessionsgesuch gegenüber

dem sächsischen König schmackhaft machte. Schließlich trug er den Namen

Müller, was auf den Beruf seiner Vorfahren schließen lässt:

Drei Auszüge aus dem Konzessionsgesuch des Richters

in Kuschkow zum Windmühlenbau von 1748 an den

sächsischen König und Kurfürst, wie oben beschrieben (Bildquelle:

© Sächsische Staatsarchiv, Akte 10036,

Nr. Rep. 139c, Nr. 1686). Wenn Sie das vollständige Dokument sehen wollen,

dann klicken Sie hier:

►.

Rechte und Pflichten der Müller zu dieser Zeit waren unter anderem geregelt durch

die "Churfürstliche Sächsische Landes-Ordnung in dero Marggraffthumb

Nieder-Lausitz" von 1652, mehrfach revidiert und neu publiziert, so z.B.

1669, 1710 und 1721 (siehe Literaturangabe unten).

Mit der Separation wurde diese Parzelle,

ursprünglich Laßbesitz in Ugroda (Uggrodda), dem Besitz von Johann

George Böttcher zugeschlagen (wenn Sie eine größere und lesbare Ansicht der

folgenden Textseiten sehen wollen, dann klicken Sie auf das Bild):

.jpg) Name des Besitzers.

Name des Besitzers.

1. George Böttcher

Rubrica I. Titulus possessionis.

vermöge? Eigenthumsverleihungs-Rezesßes mit der Königl. Regierung zu

Frankfurth a/O vom 31. Mai 1838. de recogn. 2ten August aus früherem

Laaßbesitz zu Eigenthum erworben.

Besitzer hat das Guth auf Grund des Vertrages vom 24ten April 1815 de

confirmato 4ten März 1817. von seinem Vater Hans George Boettcher

überkommen und ist titulus possessionis für ihn ex decreto vom

26. Juli 1839 berichtigt.

Name des Besitzers.

2. Johann George Böttcher

Rubrica I. Titulus possessionis.

Von dem Vorbesitzer, seinem Vater George Boettcher, mit gerichtlichen

Kauf und Ueberlassungs-Vertrags vom 23. April 1841 für 145 Thaler und

einem Auszug erworben und ist titulus possessionis für denselben in

decreto am 14. Septbr. 1841 eingetragen. Ansitzer Kleinbüdner Johann

George Boettcher hat einen

Fleck Acker von einem Morgen 90 ▢Ruthen

Flächeninhalt in Ugroda unfern der Straße die von Kuschkau nach

Gröditsch führt, mittelst gerichtlichen Vertrages de dato Lübben den

1. April 1846 für 135 Thaler an den Müllermeister Heinrich Pohle zur

Erbauung eines Wohnhauses und einer Windmühle darauf, verkauft und ist

dies Stück nach ergangenem Dismembrations-Tausche hier ab- auf das

Hypothekenfolium von Kuschkau Vol II pag 465 Nr 55 umgeschrieben

worden in decreto am 14. April 1848.

Die Grundakten zur Immobilie belegen den Kauf dieser Parzelle Sandland durch den

Mühlenmeister Heinrich Pohle aus Groß Leine am 1. April 1846 vom

Kleinbüdner Johann George Böttcher, um eine Bockwindmühle und ein

Wohnhaus darauf zu erbauen. Die folgenden Auszüge aus der Grundakte

zeigen, dass Bockwindmühle und Wohnhaus bereits im Februar 1848 erbaut

waren. Im Urmesstischblatt von 1846 ist das Mühlensymbol an der

betreffenden Stelle bereits eingezeichnet (siehe ganz oben). Folglich

könnte die Bockwindmühle schon 1846 errichtet worden sein. Im Grundbuch

findet sich auch der Hinweis zu einer Öl- und Bockwindmühle. Anzunehmen

ist, dass bei der Errichtung der Bockwindmühle gleichzeitig eine Ölmühle

eingebaut wurde (üblicherweise in der unteren Etage):

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Die im Königlichen Amtsgericht zu Lübben

geführten Grundakten betreffend Kuschkow (Grundbuch von

Kuschkow, Band II, Blatt-Nr. 43, Seiten 27-29 und 48) enthalten folgende

Angaben (die Bilder zur Vergrößerung bitte anklicken):

In der Grundakte auf Seite 28 (Bild

oben rechts, rechte Spalte, unter §1) ist das Protokoll über die Absicht

des Parzellenkaufs vom 1. April 1846 zu lesen: "... 1. Der Besitzer

des Büdnerguts No. 43 zu Kuschkau Kleinbüdner Johann George Böttcher

2. der Mühlenmeister Heinrich Pohle zur Zeit noch in Gr. Leine

"Verkäufer Kleinbüdner Johann George Böttcher eines zu seinem

Büdnergute gehöriges durch Separation dem Gute zugeschlagenen Acker

von 1 und ½ Morgen in Uggrodda an der Straße die von Kuschkow

nach Gröditsch führt und mitten des übrigen zu seinem Gute gehörigen

Ackers belegen, zudem Zwecke, daß derselbe darauf eine ... (Textfortsetzung

Seite 29, Bild unten links) ... Windmühle und Wohnhaus

erbauen könne und willigt darein, daß der Besitztitel auf ... ".

In der Grundakte auf Seite 48 (Bild

unten rechts), unter E, IV, erster Abschnitt wird Bezug genommen auf

das Attest des Königlichen Rentamtes zu Lübben vom 17. Februar 1848,

wonach ein Wohnhaus und eine Bockwindmühle erbaut sind.

(Bildquelle: ©

BLHA, Rep. 105 GA, Komplex IV, Grundakte Kuschkow, Band II,

Blatt 43; fotografiert am 9.10.2024)

.jpg)

.jpg)

Im Grundbuch von Kuschkow, Kreis

Lübben, Band II, Blatt Nr. 55 Mühlengrundstück (Seite

465), ist unter Nummer 1 von

einer Öl- und Windmühle / Bockwindmühle

die Rede; links das ganze Blatt, rechts ein Auszug mit der betreffenden

Eintragung: "1. Hofraum mit Wohnhaus (Haus № 51) Hausgarten,

Wirthschaftsgebäuden, Öl- und Windmühle. ∫ Acker Kartenblatt 3 Parzelle

280/91, 281/91, 92, Bockwindmühle". Zum Vergleich siehe weiter unten den

Flurkartenauszug von vor 1932 mit den identischen Flurstücks-Nummern. (Bildquelle:

© BLHA, ..., fotografiert am 9.10.2024)

.jpg)

Auszug aus dem Grundbuch von Kuschkow, Band II, Blatt Nr. 55,

Seite 465.b Mühlengrundstück (= Ergänzungsblatt zu Seite 465, siehe oben; Bildvergrößerung hier:

►).

Die Grundbucheintragung betrifft ein unbefristetes Wegerecht (heute sinngemäß eine Grunddienstbarkeit

als Geh- und Fahrrecht), welches der Verkäufer (Kleinbüdner Böttcher und seine Besitznachfolger)

dem Käufer (Mühlenmeister Pohle) einräumt:

"№. 55. Einen zur Feldmark Kuschkau, Lübbener Kreises gehörigen, in der Ugroda,

unfern der Straße, die von Kuschkau nach Gröditsch führt, belegenen, früher zum Johann George

Böttcherschen Kleinbüdnergute zu Kuschkau gehörigen Fleck Akker von einem Morgen 90 ▢Ruthen

Flächeninhalt; worauf nach dem Atteste des Königl. Rentamtes zu Lübben vom 17 Februar 1848 ein

Wohnhaus und eine Bock-Windmühle erbaut sind.

Der Besitzer, des im Hypotheken-Buche von Kuschkau Vol II pag 273 Nr 43 verzeichneten

Kleinbüdnerguts, Johann George Boettcher, hat im Kaufvertrage vom 1 April 1846 dem Besitzer

dieses Grundstück das Recht eingeräumt, daß er seinen Weg zu demselben über den, zu dem zum

bezeichneten Kleinbüdnergute gehörigen Akker nehmen darf, und sich und seine Besitznachfolger

verpflichtet; diesen Weg jederzeit frei zu lassen und nicht zu verlegen."

(Bildquelle: © BLHA, ..., fotografiert am 30.10.2024)

Mühlmeister Heinrich Pohle (1797 in Beeskow? - 28.6.1856)

Nachkommen:

- Johann Carl Hermann (geboren 1834)

- Caroline Emilie Henriette (geboren 1835)

- August Wilhelm Paul (geboren 1841)

.jpg)

.jpg)

Zwei Doppelseiten 49 und 50 aus der Grundakte

zum Mühlengrundstück mit Aufzählung der Abgaben des Windmüllers Heinrich

Pohle an die Kirche in den Jahren 1846 und 1847 sowie der beglaubigten

Abschrift (copia vidimata) zum Erwerb des Grundstücks: "Der Kleinbüdner

George Boettger zu Kuschkau, Lübbener Kreises hat von seinem daselbst

belegenen und 20 Morgen 129 ▢Ruthen umfassenden Kleinbüdnergute No.43

... vom 1ten April 1846 an den Windmüller Heinrich Pohle 1 Morgen 20

▢Ruthen verkauft. ... ... Frankfurt a/O den 2. Juli 1846" ...

"... durch die Königliche Regierung genehmigt ... am 18. August 1846". Zur Bildvergrößerung bitte anklicken. (Bildquelle:

© BLHA, Rep. 105 GA, Komplex IV,

Grundakte Kuschkow, Band II, Blatt 43; fotografiert am 9.10.2024)

.jpg) Das

Kirchenbuch 11573/2/4 (Abbildung links), Eintragung Nr.39, zeigt den Tod von

Heinrich Pohle, Mühlmeister in Kuschkow,

am 28. Juni 1856 an, er hinterließ drei Kinder: Johann Carl Hermann, 22

Jahre; Caroline Emilie Henriette, 21 Jahre; August Wilhelm Paul, 15

Jahre. Am Ende dieser Eintragung, fast unlesbar, kann man nur "zu

Beeskow, 1797"..."Mühlmeister von" entziffern, wahrscheinlich

sein Geburtsjahr in Beeskow und er ist Sohn eines Mühlmeisters. Seine

Nachkommen wirtschafteten ohne Erfolg, das Windmühlengrundstück kam zur

Versteigerung, wie einer Anzeige im Amtsblatt der Königlich Preußischen

Regierung zu Frankfurt a.d.O. Jahrgang 1857 Nr.50 vom 16.12.1857, Seite

1135, zu entnehmen ist; Quellenangabe zur unten folgenden Abbildung

siehe im Literaturverzeichnis:

Das

Kirchenbuch 11573/2/4 (Abbildung links), Eintragung Nr.39, zeigt den Tod von

Heinrich Pohle, Mühlmeister in Kuschkow,

am 28. Juni 1856 an, er hinterließ drei Kinder: Johann Carl Hermann, 22

Jahre; Caroline Emilie Henriette, 21 Jahre; August Wilhelm Paul, 15

Jahre. Am Ende dieser Eintragung, fast unlesbar, kann man nur "zu

Beeskow, 1797"..."Mühlmeister von" entziffern, wahrscheinlich

sein Geburtsjahr in Beeskow und er ist Sohn eines Mühlmeisters. Seine

Nachkommen wirtschafteten ohne Erfolg, das Windmühlengrundstück kam zur

Versteigerung, wie einer Anzeige im Amtsblatt der Königlich Preußischen

Regierung zu Frankfurt a.d.O. Jahrgang 1857 Nr.50 vom 16.12.1857, Seite

1135, zu entnehmen ist; Quellenangabe zur unten folgenden Abbildung

siehe im Literaturverzeichnis:

"(42.) Subhastations-Patent. Gerichtlicher Verkauf.

Das zu Kuschkow belegene, im Hypothekenbuche Vol. II. Pag. 465. seq. No. 55 verzeichnete,

den Mühlenmeister Heinrich Pohleschen Erben gehörige Windmühlengrundstück nebst Zubehör,

welches nach der nebst Hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Taxe auf 1502

Rthlr. 6 Sgr. 8 Pf. abgeschätzt, soll am 17. März 1858 Vormittags 11 Uhr in unserem

Gerichtszimmer hierselbst öffentlich verkauft werden. Alle unbekannten Realprätendenten

werden aufgefordert, sich bei Vermeidung der Präklusion spätestens in diesem Termine

zu melden. Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypothekenbuche nicht ersichtliche

Realforderung aus den Kaufgeldern Befriedigung suchen, haben ihren Anspruch bei dem

Subhastationsgericht anzumelden. Lübben, den 16. November 1857.

Königliches Kreis-Gericht. I. Abtheilung."

(Subhastation = Zwangsversteigerung; Prätendent = Anspruch-Erhebender; Präklusion

= Ausschließung, Rechtsverwirkung)

.jpg)

Bei dieser Grundstücksversteigerung am 17.3.1858

hat Johann Carl Herrmann Pohle, Sohn von Heinrich Pohle, den Zuschlag auf das

Meistgebot von 1.201 Thalern erhalten; der entsprechende gerichtliche

Zuschlags-Bescheid vom 23.4./14.5.1858 wurde im Grundbuch vermerkt und

Johann Carl Herrmann Pohle am 27. August 1858 als neuer Besitzer eingetragen.

Die Hintergründe für diesen Vorgang sind noch unklar. Insgesamt konnte

die zeitliche Abfolge der Besitz- und Eigentumsverhältnisse und damit

verbundener Rechte und Pflichten am Mühlengrundstück zwischen 1845

und dem Eigentümerwechsel 1861 gemäß nachfolgend beschriebenem

Kaufvertrag noch nicht abschließend geklärt werden.

Es folgt der Kaufvertrag vom 11. März 1861 über die

Mühle mit Haus, Grundstück und Inventar zwischen

Johann Carl Herrmann Pohle, Sohn von Mühlmeister Heinrich Pohle,

und Theodor Wolff:

Dieser Kaufvertrag kann als "Gründungsurkunde" für die

Müllerfamilie Wolff / Jäzosch gelten, mit diesem Vertrag begann eine

über mehrere Generationen währende Kuschkower Handwerker- und

Familiengeschichte. Darüber hinaus ist das Dokument auch ganz allgemein

von dorf- und kulturgeschichtlichem Interesse, weil hier nicht nur ein

normaler Kossätenhof (im Vertrag bezeichnet als "Häusler-Grundstück")

samt Hofwehr verkauft wurde sondern in Verbindung mit diesem Hof auch

eine Mühle mit Inventar sowie allen Rechten und Pflichten. Zur Hofwehr

gehörten alle Gerätschaften und Ausstattungen, die zur Bewirtschaftung

des jeweiligen Hofes einschließlich Garten- und Ackerland nötig waren,

in früheren Zeiten auch Tierbestand und Saatgut. Mit Hofwehr wurde

somit das bewegliche Inventar bezeichnet, welches untrennbar an die

Immobilie (Grundstück und Gebäude) gebunden und zur Sicherung der

Existenz des Hofbesitzers bzw. Eigentümers erforderlich war.

Die erste abgebildete Einzelseite (Blatt 105) sowie deren Rückseite

enthält den internen Schriftverkehr zwischen den Behörden:

"An ein Königl. Wohll. Kreisgericht II. Abthl. hier: In der

Hypothekensache No. 55 von Kuschkau überreiche ich gehorsamst

cop. vid. des Kaufcontracts vom heutigen Tage. Lübben, den 11. März 1861

... (Notar) ... bestätigt ... (Unterschriften) ..."

Auf der Rückseite neben Adressierungen und Unterschriften: "Sie

werden hierdurch benachrichtigt, daß der Windmüller Johann Carl Herrmann

Pohle sein im Hypotheken Buche von Kuschkau Vol. II Nr.55 pag. 465

verzeichnetes Mühlengrundstück durch den notariellen Kaufcontract vom

11. März an den Müller Gustav Adolph Albert Theodor Wolf aus Buckow

bei Beeskow verkauft hat. (Ort) den 25. März 1861" ... (Unterschriften

usw.) ... "Conto Müller Gustav Adolph Albert Theodor Wolf aus Buckow bei

Beeskow" (wohl für die Gebührenrechnung) ... (Unterschriften usw.) ...

Auf den sechs Bildern danach (Doppelseiten, Blätter 106 bis 111) folgt der

eigentliche Vertragstext. Er erstreckt sich über die unten abgebildeten 11

Textseiten und wird nachfolgend auszugsweise in Transkription wiedergegeben,

soweit verständlich bzw. inhaltlich hier für diese Webseite von Interesse.

Viele Begriffe und Formulierungen sind unklar und müssen vorerst offen

bleiben. Wer den gesamten Text sehen möchte, kann alle Bilder anklicken

für eine vergrößerte und gut lesbare Ansicht.

(Bildquelle: © BLHA, ..., fotografiert am 9.10.2024)

.jpg) Copia

vidimata. Verhandelt Lübben den 11. März 1861

Copia

vidimata. Verhandelt Lübben den 11. März 1861

Vor dem hier in Lübben wohnhaften Königl. Preuß. Notar im Bezirk des

Appellationsgerichts zu Frankfurt a/O Gustav Immanuel Harmuth und den

zugezogenen, dem Notar bekannten beiden Instrumentszeugen (Zeugen bei

einer Beurkundung), als:

A. dem Gerichts-Assessor Carl Gustav Schwinck, wohnhaft in Frankfurt a/O und

B. dem Kürschnermeister Carl Reeh, wohnhaft in Lübben

erschienen heute, dem Notar von Person und als dispositionsfähig bekannt:

1. der Windmüller Carl Herrmann Pohle, wohnhaft in Kuschkau,

2. der Müller Gustav Adolph Albert Theodor Wolff, wohnhaft in Buckow bei

Beeskow, im Beistande

3. des Mühlenmeisters August Friedrich Wilhelm Neuguth, wohnhaft in

Buckow bei Beeskow

und baten um Aufnahme eines Kaufcontracts.

Dem Notar und den zugezogenen Instrumentszeugen steht, wie von ihnen

hierdurch versichert wird, welche von der Theilnahme an dieser

Verhandlung nach den §.§. 5 bis 9 des Gesetzes vom 11. Juli 1845

ausschließen und wurde hierauf der Kontract nach dem Vertrage der

Komparenten ad 1. und 2. dahin niedergeschrieben:

§ 1 ‒

Windmüller Pohle verkauft und überläßt eigenthümlich das ihm gehörige im

Hypothekenbuche zu Kuschkau Volumen zwei (Vol. II) No.55 pag. vier Hundert

fünf und sechszig verzeichnete Mühlen und Häusler-Grundstück nebst allem

Zubehör, allen damit verbundenen Rechten, aber auch den darauf haftenden

Abgaben und Lasten und mit folgendem Inventarium:

einer Windfege,

einem kompleten Mehlkasten, nebst eisernen Schrauben,

vier Sieben in gutem Zustande,

vier Mehlfässern,

einer Mulde und zwei halben Berliner Metzen-Massen,

einem vorräthigen Mühlensteine, vier Fuß im Durchmesser,

einer Haue nebst Mühleisen, Pfanne und Schlagring,

sämtlichem vorräthigen Rumpfzeuge,

zwei Hobeln nebst Hobeleisen,

vier eisernen Bohrern,

zwei eisernen Stampfringen,

drei eisernen ... ...

einer Wage nebst zwölf eisernen Gewichten,

vier Beuteltüchern, einem kleinen Schlaggetriebe,

einem zölligen Stemmeisen, ... ... , einer eisernen

Windkette ... ... , ein Hundet acht Stücken birkene Mühlenkämme ... ... ,

an den Müller Gustav Adolph Albert Theodor Wolff. Dieser acceptirt die

Eigenthums-Ueberlassung und erkauft das vorbeschriebene Grundstück.

§ 2 ‒ Für das gegenseitig verabredete Kaufgeld von

1300 Thaler. Er übernimmt auf Anrechnung des Kaufgelds als Selbstschuldner

1. Die auf das Grundstück eingetragenen Schulden im Betrag von zusammen

700 Thalern mit den Zinsen von Zeit der Grundstücks-Uebergabe ab, ingleichen

2. Die von der verehelichten Windmüller Pohle Henriette geborene Gretchen

ihrem Ehemann dem Verkäufer eingebrachten 300 Thalern ...

§ 3 ‒ Die Uebergabe des Grundstücks soll den 4. April

dieses Jahres erfolgen, von wo ab Käufer auch die Lasten und Abgaben des

Grundstücks übernimmt (mit Aufzählung ...) ...

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Es folgen die Dokumente zur Cession (Abtretung, Übertragung)

Rudolph / Niendorf / Wolff vom 9. April 1863.

Theodor Wolff hatte nach dem Grundstückskauf Schulden beim Gefangenen-Inspektor

Rudolph, dieser war verstorben, und seine Witwe und Erbin Johanne Caroline

Rudolph trat ihre geerbte Forderung gegen Barauszahlung an den Lehrer Niendorf

ab. Theodor Wolff hat für diese Forderungsüberschreibung die Kosten der

notariellen Beurkundung übernommen. Der Grund dafür kann nur vermutet werden,

eventuell hat ihm der neue Gläubiger günstigere Rückzahlungsbedingungen

eingeräumt. Insgesamt erstreckt sich der Vertragstext über fünf Seiten

auf den drei Buchblättern / Doppelseiten 169-171 (jeweils oben rechts

blau). Zuerst wird die Titelseite gezeigt, danach weiter unten die

folgenden zwei Doppelseiten; die Bilder zur Vergrößerung bitte jeweils

anklicken. (Bildquelle: © BLHA, ...,

fotografiert am 9.10.2024)

► Begriffserklärung: Eine Cession war

(und ist noch heute) ein Rechtsakt, wodurch das einem Gläubiger gegen

seinen Schuldner zustehende Forderungsrecht einem Dritten zur

Geltendmachung für sein Interesse abgetreten wird (Pierer's

Universal-Lexikon von 1857-1865, Band 3, Seite 833), heutige Schreibweise:

Zession. Instrumentszeuge = Zeuge bei einer Beurkundung; Comparant =

der (vor dem Notar) Erschienene; dispositionsfähig = geschäftsfähig;

Obligationen = Schuldverschreibungen; Cessionar = Empfänger einer

Schuldübertragung; a. u. s. = actum ut supra = verhandelt wie oben

geschrieben / geschehen wie oben zu lesen, eine abschließende Formel

in Protokollen und Urkunden.

.jpg) Verhandelt

Verhandelt

Luebben, den neunten April, Ein Tausend acht Hundert drei und sechszig.

Vor dem hier in Luebben wohnhaften Königl. Preuß. Notar im Bezirk des

Appellations-Gerichts zu Frankfurt a/O, Gustav Immanuel Harmuth, und den

zugezogenen, dem Notar bekannten beiden Instrumentszeugen, als

A: dem Kürschnermeister Carl Reeh, wohnhaft in Luebben, und

B: dem Fleischermeister August Guttchen, wohnhaft in Lübben,

erschienen heute, dem Notar von Person und als dispositionsfähig

bekannt:

1: Die verwittwete Frau Gefangenen-Inspector Rudolph, Johanne Caroline

geb. Wachs, wohnhaft in Luebben, und

2: Der Mühlenmeister Herr Theodor Wolff, wohnhaft in Kuschkau,

und baten um Aufnahme einer Cession.

Dem Notar und den zugezogenen Instrumentszeugen steht, wie von ihnen

hierdurch versichert wird, keines der Verhältnisse entgegen, welche von

der Theilnahme an dieser Verhandlung nach den Paragraphen fünf bis neun

des Gesetzes vom eilften Juli Ein Tausend acht Hundert fünf und vierzig

ausschließen, und wurde hierauf die Cession nach dem Vertrage der

Comparantin ad. 1., dahin niedergeschrieben:

Die auf das im Hypothekenbuche von Kuschkau Volumen Zwei Nr. fünf und

fünfzig pagina vier Hundert fünf und sechszig verzeichnete Grundstück

nebst Wohnhaus und Windmühle sub Rubrica drei No. eins, zwei, und fünf

aus den Obligationen vom vier und zwanzigsten August ein Tausend acht

Hundert sechs und vierzig und achzehnten Maerz, Ein Tausend acht Hundert

sieben und vierzig nebst den Cessionen vom eilften Juni ein Tausend acht

Hundert acht und funfzig für meinen verstorbenen Ehegatten, den

Gefangenen-Inspector Carl Gottlieb Rudolph eingetragenen Forderungen von

vier Hundert und ein Hundert Thaler adire und übereigne ich, gestützt auf

das Testament de publicato den siebenzehnten Juni ein Tausend acht

Hundert ein und sechszig, mit allen damit verbundenen Rechten,

insbesondere dem Zinsrechte seit dem ersten April dieses Jahrs dem

Lehrer Herrn Johann Heinrich August Ludwig Adolph Niendorf zu

Lindenberg bei Beeskow zur freien Verfügung. Ich bekenne, die Cessions-Valuta

vom Cessionar baar und vollständig erhalten zu haben, willige in Eintragung

der Cession im Hypothekenbuche und bitte, beglaubigte Abschrift des

Testaments zur Cession zu nehmen. Herr Wolff, jetziger Besitzer des

verpfändeten Grundstücks, verpflichtet sich, die erwachsenen Kosten zu tragen.

Laut vorgelesen, genehmigt und vollzogen.

Johanne Karoline Rudolph geborene Wachs. Theodor Wolff.

Wir, Notar und Zeugen, attestieren, daß die Vorstehende Verhandlung so,

wie sie niedergeschrieben, stattgefunden hat, daß sie in Gegenwart des

Notars und der zugezogenen Instrumentszeugen den Betheiligten, Wittwe

Rudolph und Wolff, laut vorgelesen und von ihnen genehmigt, und daß sie

von ihnen eigenhändig unterschrieben worden ist.

a. u. s.

Gustav Immanuel Harmuth. August Guttchen. Carl Reeh.

Vorstehende, in das Register unter No. ein Hundert neun und vierzig Jahr

Ein Tausend acht Hundert drei und sechszig eingetragene Verhandlung wird

hiermit einmal für den Herrn Lehrer Johann Heinrich August Ludwig Adolf

Niendorf zu Lindenberg bei Beeskow ausgefertigt.

Lübben, den neunten April, Ein Tausend acht Hundert drei und sechszig.

Gustav Immanuel Harmuth

Königl. Preuß. Rechts. und Notar im Bezirk des Appellations Gerichts zu

Frankfurt a/O

(aufgeleimter Siegelstern aus Papier mit Prägesiegel

"G.I.HARMUTH K.PR.RECHTSANW.U.NOT.I.B.D.AP.G.FRANKFURT A/O")

.jpg)

.jpg)

Seit dem oben gezeigten Kaufvertrag von 1861 über die Mühle

mit Haus, Grundstück und Inventar zwischen Herrmann Pohle und Theodor Wolff

verhandelt und unterzeichnet, war die Mühle im Eigentum der Familie

Wolff / Jäzosch, auch im Zeitraum von 1960 bis 1990 als zeitweiliger

genossenschaftlicher Besitz, bis zum Verkauf im Jahr 2011. 150 Jahre

Familiengeschichte in der Gemeinde Kuschkow sind damit verbunden.

.jpg)

Dies ist die einzige noch existierende Aufnahme von der ehemaligen Bockwindmühle

zum Mühlengrundstück Wolff / Jäzosch hinter dem Hof an

der äußeren Gröditscher Straße 5, fotografiert um 1920-1930 über die Wiesen aus

südöstlicher Richtung. Die Aufnahme stammt vermutlich aus den späten 1920er Jahren, die Mühle

wurde zwischen 1935 und 1937 wegen Baufälligkeit abgebrochen, das Abbruchmaterial wurde teilweise

für den Umbau der neuen Mühle verwendet (siehe unten). Rechts neben der Windmühle erkennt man

ganz schwach den hellen Giebel des alten massiven Mühlengebäudes zum Hof, Vorgängerbau des neuen

(oder nur umgebauten alten ?) Mühlengebäudes von 1938. Der Fotoblick führt genau über den oben

erwähnten "Wotschowberg", woraus man ersehen kann, dass in dieser Gegend die Berge

bereits bei weniger als 1 Meter Höhe beginnen. Das Gleiche gilt für den "Mühlberg"

hinter dem Hof, auf dem ehemals die Windmühle stand ‒ allerdings wusste nur unsere

Familie, dass es sich bei dieser Fläche um einen Berg handelt.

Das Foto dokumentiert sehr schön die typische Lage einer Mühle außerhalb

des Dorfes in Brandenburg und in der Niederlausitz. Im Zentrum der

Dörfer um die Dorfstraße herum oder auf dem zur Allmende gehörenden

Dorfanger siedelten immer nur die der Gemeinschaft in Abhängigkeit

dienenden (Hirte) oder für diese gegen Bezahlung tätigen Berufsgruppen

(Schmied, Küster, Lehrer). Der Müller dagegen wohnte meist ungeschützt

außerhalb der Dorfgemeinschaft, was natürlich mit dem im Umfeld einer

Windmühle erforderlichen Freiraum zu tun hatte, ihm aber auch einen

gewissen unheimlichen Ruf einbrachte. Dem Müller wurden deshalb diverse

Märchen angedichtet. Er konnte den Sagen nach z.B. die Wind- und

Wassergeister für sich arbeiten lassen und hatte meist auch einen

kleinen Drachen, der ihm nach Bedarf goldene Taler beschaffte. Müller

und Schmiede waren Kossäten und keine Bauern, sie betrieben Landwirtschaft

nur zur Eigenversorgung oder im Nebenerwerb und hatten ursprünglich keine

Anteile an der Feldflur (am Hufenland, weitere Hinweise dazu siehe

hier:

►).

Abstandserfordernisse ergaben sich auch aus dem Polizeirecht. Gemäß

Regierungs-Verordnung vom 23. November 1861 mussten in der Provinz

Brandenburg beim Bau von Windmühlen Sicherheitsabstände beachtet werden:

"Windmühlen müssen in der Regel 20 Ruthen von Wegen entfernst bleiben,

von benachbarten Grundstücken 6 Ruthen. Der Bauherr, Baumeister oder

Bauhandwerker, der diese Entfernungen nicht beachtet, verfällt in die

Strafe des § 345 Nr.12 des Strafgesetzbuchs." (siehe im

Literaturverzeichnis bei Wichert). Da bei dieser Bestimmung die

allgemeine Gefahrenabwehr für Personen und Sachen im Vordergrund stand,

war nicht die Baupolizei sondern die Ordnungspolizei zuständig. (1

Preußische Rute = 3,766 m, 20 Ruten = ca. 75 m, 6 Ruten = ca. 23 m)

Mathilde Charlotte Wolff, geborene Müller (1842 - 25.1.1925)

Theodor Albert Gustav Adolf Wolff (1834-1874),

Mühlmeister in Kuschkow, eventuell aus Buckow

Heirat 1861. Nachkommen:

- Helene Wolff (1862-1935)

- Otto Wolff (1865-1954), Müller

- Franz Hermann Wolff (1867-1936), später Müllermeister in Kuschkow

Witwe Mathilde Charlotte Wolff, geborene Müller (1842 -

25.1.1925), Mühlenbesitzerin

Traugott Kschischang (7.5.1848 - 28.2.1942), Müllermeister aus Riegel

Heirat am 6.1.1878. Nachkommen:

- Anna Kschischang (22.4.1881 - 20.2.1903)

- Marie Elisabeth Kschischang (23.6.1878 - 3.3.1944)

- Johanne Auguste Wilhelmine Kschischang (22.4.1881 - ..?..)

Das Ehepaar Wolff heiratete 1861. Mathilde, drittes Kind des Erbbraukrügers und Lehnrichters

Johann Christian Müller mit Charlotte Christiane, geborene Horke, und Müllermeister Theodor Wolff,

Sohn des Gustav Wolf, Mühlmeister in Biegen (einer Familie mit lang zurückreichender Müllertradition

bei Müllrose mit der wichtigsten und größten Mühle in der Beeskower Gegend) erhielten in der

Versteigerung den Zuschlag.

Theodor Wolff verstarb 1874 im Alter von 40 Jahren. Er hinterließ als

Nachfolger seine Söhne Otto und Franz Hermann, welche

beide Müller wurden sowie Tochter Helene, die nach einem Unfall in der

Mühle bis zum Lebensende ein Pflegefall war. Seine Witwe Mathilde Wolff

heiratete wahrscheinlich aus der Not heraus, weil sie als Frau nur über einen Vormund

die Mühle führen durfte, einen Kreibig aus Kuschkow. Sie ließ sich dann von ihm scheiden,

um 1878 den Müllermeister Traugott Kschischang (1848-19??) aus Riegel,

Kreis Hoyerswerda (Schreibweise auch Kschieschang, Tschischang, Tschischank) zu heiraten,

welcher den Mühlenbetrieb bis zur Übernahme durch ihren Sohn Hermann führte. Im Adressbuch

der Dampfkesselbesitzer Deutschlands von 1897, Band I: Provinz Brandenburg, ist auf Seite 83

Kschieschang mit einer Ölmühle in Kuschkow aufgeführt, daher wissen wir vom Antrieb dieser

Ölmühle durch einen Dampfkessel. Der Aufwand, ein solches Verzeichnis herauszugeben,

verdeutlicht die Besonderheit und Wichtigkeit dieser technischen Neuerung um die

Jahrhundertwende. Im Kreis Lübben sind neben Kuschkow auch Boblitz, Butzen, Groß Leuthen,

Groß Lubolz, Lübben, Schlabendorf, Steinkirchen, Straupitz, Terpt und Wittmannsdorf

aufgeführt, wo Ölmühlen, Mahlmühlen und Schneidemühlen (Sägemühlen) sowie Brennereien,

Textilfabriken, Pappfabriken und die Telegraphenstangenzubereitung der Post Dampfkessel

für den Maschinenantrieb nutzten.

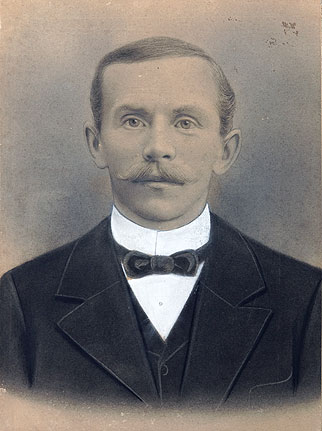

Der ältere Sohn Otto Wolff (1865-1954), ein gelernter Müller, aber

anscheinend nicht interessiert das Müllerhandwerk auszuüben, war als leidenschaftlicher

Radsportler Mitglied des Fahrradvereins Lübben und gewann zahlreiche Radrennen. Links

ist er auf einer kolorierten / getönten Portraitzeichnung zu sehen, rechts auf einem

Foto als Tandemfahrer (Bildmitte hinten). In der Chronik der Gemeinde Kuschkow

von Familie

Scheibe wird auf Seite 26 berichtet: "Für den 9.8.1900 findet sich in einem

Zeitungsartikel ein Vermerk über ein (erstes?) Rennen des Radfahrervereins Jamlitz

über 15 km, bei dem ein gewisser Wolf aus Kuschkow den 2. Platz belegte." Aus

den überlieferten Siegespreisen folgen zwei Beispiele: Links ein Bowlengefäß mit

Textgravur "Rennen 1. Preis ... (das Datum ist leider nicht mehr erkennbar) ...

Fahrrad Club Lübben", danach ein Leuchter mit der Textgravur "I. Preis für

25 Klm. am 27.8.99 in 47 Min. 31/5 Sek.". Als weitere Trophäe gewann er eine

Schale mit der Textgravur "2. Preis über 143 km 23.9.1900 in 5 St. 14 M. 31,45 S.

Otto Wolff Kuschkow." (Beide Bilder oben: Familienarchiv Piesker)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) Otto

Wolff heiratete um 1902 die Schneidermeisterin Emma, Tochter des Fleischers in Groß Leuthen

und übersiedelte dorthin. In Groß Leuthen war er Vorstandsmitglied der Molkerei. Sein

Sohn Fritz Wolff (links auf einem Foto aus dem Familienarchiv Piesker)

verunglückte tödlich 1934 bei einem Motorradunfall. Seine Tochter Erna Wolff

(1903-1984), ausgebildete Köchin, arbeitete im Arzthaushalt in Groß Leuthen. 1931 heiratete

sie Ewald Piesker (1896–1972), siehe dazu das übernächste Foto von dieser Hochzeit.

Otto

Wolff heiratete um 1902 die Schneidermeisterin Emma, Tochter des Fleischers in Groß Leuthen

und übersiedelte dorthin. In Groß Leuthen war er Vorstandsmitglied der Molkerei. Sein

Sohn Fritz Wolff (links auf einem Foto aus dem Familienarchiv Piesker)

verunglückte tödlich 1934 bei einem Motorradunfall. Seine Tochter Erna Wolff

(1903-1984), ausgebildete Köchin, arbeitete im Arzthaushalt in Groß Leuthen. 1931 heiratete

sie Ewald Piesker (1896–1972), siehe dazu das übernächste Foto von dieser Hochzeit.

Hochzeitsfoto ..?.. + ..?.. wohl Mitte der 1920er

Jahre, um welche Hochzeitsgesellschaft und welchen Ort es sich handelt, konnte

nicht ermittelt werden, das Brautpaar ist unbekannt. In der letzten Reihe das

zweite Paar von links sind die noch ledigen Geschwister Erna und Fritz Wolff.

In der mittleren Reihe ganz rechts eine Frau in Spreewaldtracht. (Foto:

Familienarchiv Piesker)

Hochzeit Erna Wolff + Ewald Piesker 1931. Hochzeitsgesellschaft

mit Erna Wolff und Ewald Piesker vor dem Elternhaus in Groß Leuthen. Die

Brauteltern Emma und Otto Wolff sitzen rechts neben dem Bräutigam, rechts

neben diesen sitzen Marie (geborene Kschischang, Steifschwester von Otto

Wolff) und ihr Mann August Schneider. Schräg rechts vor dem Bräutigam auf

dem Boden sitzt dessen Tochter aus erster Ehe. Fritz Wolff, der Bruder der

Braut steht links hinter ihr. In der gleichen Reihe links von Fritz steht

Franz Schneider und links ganz außen Johanna Schneider aus Kuschkow, die

12 Jahre alte Schwester von Franz. Links neben der Braut sitzen ihre

Schwiegereltern.

In der vorletzten Reihe rechts der Herr mit Brille, Zigarre und weißer Blume

im Knopfloch ist der Arzt von Groß Leuthen. Die Braut war Köchin und in

seinem Arzthaushalt angestellt. Der Herr ganz rechts außen mit den

vielen Orden ist der Hufbeschlagmeister Henke, der an der tierärztlichen

Hochschule in Berlin ausgebildet wurde. (Foto: Familienarchiv Piesker)

.jpg)

Silberhochzeit von Erna und Ewald Piesker 1956. Vorn links im Bild ihr

Sohn Ulrich Piesker, links neben Erna ihre Mutter Emma, ganz hinten links Emma Jäzosch,

Ernas Cousine. (Foto: Familienarchiv Piesker)

Franz Hermann Wolff (26.6.1867 - 4.8.1936), Müllermeister

Marie Karoline Kupsch (28.9.1873 in Kuschkow - 25.12.1928)

Heirat am 25.6.1893. Nachkommen:

- Kurt Hermann (10.9.1891 - 18.7.1915), Müller, gefallen im Ersten Weltkrieg

- Gertrud Marie Frieda (20.10.1893 - 1916)

- Franz Hermann (30.11.1895 - 21.5.1916); Müller, gefallen im Ersten Weltkrieg

- Johanna Margarete (29.10.1897 - 4.10.1965)

- Gertrud (24.3.1900 - 28.4.1945), spätere Ehefrau von Schmiedemeister Franz Jäzosch

- Emma Marie Liesbeth (6.4.1905 - 6.1.1966), spätere Mühlenbesitzerin, Ehefrau von Bernhard Jäzosch und meine Großmutter

- Emil Fritz (20.3.1909 - 6.5.1934), Müller

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Links oben die Schwestern Anna und Trude Wolff. In der Mitte

Kurt Hermann Wolff (1891-1915, gefallen im Krieg) auf einem

Feldpostfoto 1915 mit einem Kameraden, rückseitig beschriftet mit: "16.3.15:

Liebe Eltern und Geschwistern. Ein schönen Gruß und gesundes Wiedersehen ... Euer

Sohn und Bruder Kurt". Rechts Anna (Johanna Margarete)

Schneider, geborene Wolff, mit ihrem Ehemann Paul Schneider,

ihrem Sohn Kurt und Tochter Ruth.

Darunter in der zweiten Reihe die Schwestern Anna (Johanna

Margarete, wie in der oberen Reihe links und rechts) und Frieda

(Gertrud Marie Frieda).

Johanna (Anna) Margarete Wolff (1897-1965) heiratete

Hugo Otto Paul Schneider aus Pretschen am 16.9.1921 in

Kuschkow. Das Ehepaar wohnte in Pretschen im Elternhaus des Ehemanns. Ihr

Sohn Kurt wurde am 7.7.1922 in Pretschen geboren und fiel

am 10.8.1941 im Krieg. Die Tochter Ruth wurde am 28.3.1925

in Pretschen geboren und heiratete am 13.9.1951 in Pretschen

Helmut Redlich (das Hochzeitsbild ist zu sehen auf der

Hochzeitsseite Teil 1). Sie lebten im Elternhaus Schneider in Pretschen.

Ihre Söhne Ulrich und Harald wurden

1952 und 1957 geboren. Ruth Redlich verstarb am 10.6.1996 in Pretschen.

Im Familienarchiv Wolff / Jäzosch existieren noch vier evangelische

Konfirmations-Scheine von den oben genannten sieben Geschwistern,

sie werden nachfolgend gezeigt. Alle Konfirmationen haben stattgefunden in der

Dorfkirche von Kuschkow, ausgestellt wurden die Scheine von Pfarrer Zeitzler in

Krugau. Kuschkow hatte schon immer nur eine Filialkirche, zuständige Pfarrkirche /

Hauptkirche war damals Krugau. Pfarrer Hermann Zeitzler übte sein Amt aus von

1900 bis 1930, gleichzeitig bis 1919 auch als Ortsschulinspektor, siehe dazu

diverse Einträge in der Schulchronik. Wenn Sie lesbare Vergrößerungen sehen

möchten, dann klicken Sie auf diese Abbildungen:

Oben links: Konfirmations-Schein vom 1. April 1906 für Hermann Kurt Wolff

Oben rechts: Konfirmations-Schein vom 5. April 1908 für Marie Gertrud Frieda Wolff

Unten links: Konfirmations-Schein vom 15. März 1910 für Franz Hermann Wolff

Unten rechts: Konfirmations-Schein vom 6. April 1919 für Emma Marie Liesbeth Wolff

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

In der oberen Reihe links der Müllermeister und Großvater Franz Hermann Wolff

mit seinem Enkel Manfred Jäzosch auf dem Pferd. Rechts daneben die Eltern

Emma und Bernhard Jäzosch mit ihrem Sohn, meinem

Vater Manfred Jäzosch, eine Aufnahme zur Hochzeitsfeier von Johanna

Jäzosch und Paul Scheel im Juni 1937.

Das linke Bild in der unteren Reihe wird wohl ebenfalls von einer Hochzeit um

1937 stammen, Manfred mit zwei Mädchen vor einer feierlich

geschmückten Eingangslaube (aber nicht vor dem Haus von Johanna und Paul Scheel),

beide Mädchen waren vermutlich Blumenmädchen vor dem Hochzeitszug, rechts steht

Ilse Jäzosch. Das rechte Bild zeigt Manfred um 1935

an der Eingangstreppe zum Wohnhaus auf dem Mühlengrundstück.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Mein Großvater Bernhard Jäzosch (1905-1945) mit seiner Ehefrau

Emma Marie Liesbeth (1905-1966, geborene Wolff), rechts daneben

noch einmal als junges Mädchen.

Nach der Familienübersicht nun wieder zur Mühle in Kuschkow. Per Kaufvertrag

1895 übernahm Sohn Franz Hermann Wolff (1867-1936), inzwischen Müllermeister, den Mühlenbetrieb

nach seiner Heirat 1893 mit Karoline Kupsch aus Kuschkow. Um 1900 machte sich Hermann Wolff mit

dem Erwerb eines Dieselmotors unabhängig vom Wind. Die Ölmühle betrieb er wahrscheinlich weiterhin

mit einem Dampfkessel. Diese Ölmühle war in dem massiven Anbau rechts neben dem Mühlengebäude

untergebracht (Scheune, vom Hof aus gesehen rechts; siehe unten, Lageplan auf der Zeichnung von 1950).

Sie musste gesondert angetrieben werden. Traditionelle Ölmühlen waren im deutschsprachigen

Gebiet ursprünglich zumeist Wassermühlen. Sie bestanden aus einem Samenstampfwerk,

einem Röstkessel und einer sogenannten Schlägel-Keilpresse. Der Prozess der

Ölgewinnung wurde als Ölschlagen bezeichnet. Der Ölmüller wurde vielfach

Ölschläger genannt. Weitere Informationen zum Stichwort "Ölmühle"

findet man z.B. bei Wikipedia. Alternativen zum Wind waren im Mühlenbetrieb damals nur Wasser

oder Krafterzeugung mit Hilfe von Tieren (Göpelwerke, Göpelmühlen), mit diesen Antriebstechniken

konnten dann alle Arten von Mühlen betrieben werden (Ölmühlen, Mahlmühlen, Hammermühlen,

Stampfmühlen, usw.). Andere maschinelle Hilfen für die im ländlichen Raum existierenden

Mühlenbetriebe brachte erst die technische Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts.

Hermann und Karoline Wolff hatten 7 Kinder (siehe oben), 3 Söhne (alle

waren Müller) und 4 Töchter. Kurt Hermann und Franz Hermann fielen 1915 bzw. 1916 im

Ersten Weltkrieg. Der dritte Sohn Emil starb 1934 an einer Krankheit und hinterließ als

Witwe Frieda (geborene Görzig) und Tochter Elfriede. Die Tochter Gertrud Marie Frieda

verstarb mit 23 Jahren. Johanna Margarete wurde nach Pretschen verheiratet mit Schneider

(siehe Foto oben mit Familie). Gertrud wurde 1926 verheiratet mit dem Schmiedemeister

Franz Jäzosch, Sohn des Alt-Schmiedemeisters Emil Jäzosch (1868-1940) und gebar 1927

Tochter Ilse. Diese Familie nahm 1945 ein tragisches Ende.

Die jüngste Tochter Emma (Emma Marie Liesbeth) wurde am 25.5.1928

verheiratet mit dem Schmied Bernhard Jäzosch, ebenfalls Sohn des

Alt-Schmiedemeisters Emil Jäzosch aus Kuschkow. Kurz nach der Heirat ihrer jüngsten

Tochter Emma endete das überaus verzehrende Leben von Karoline Wolff im

Alter von 55 Jahren

am 25.12.1928.

Emma Marie Liesbeth Wolff (6.4.1905 - 6.1.1966), Mühlenbesitzerin seit 1932

Bernhard Erich Jäzosch (15.7.1905 - 28.4.1945), gefallen bei Halbe im Zweiten

Weltkrieg; Schmied, Müllermeister seit 28.1.1939, Mühlenneubau 1938

Heirat am 25.5.1928. Nachkommen:

Manfred Jäzosch (22.12.1929 - 22.9.1995), später Müllermeister, siehe Familienfoto 1937 oben

Nach der Heirat mit Emma Wolff erlernte der bisherige Schmied Bernhard Jäzosch

das Müllerhandwerk. 1929 wurde ihr Sohn Manfred geboren, mein Vater. Emma übernahm

per Kaufvertrag den Mühlenbetrieb im Jahr 1932

von ihrem Vater Hermann Wolff. Darin wurden die Kaufsumme an Geld, Übernahme der hohen Schuldenlast

sowie diverse weitere Leistungen an Geld und Naturalien vereinbart. Erwähnenswert

aus diesem Kaufvertrag ist, dass der alte Ölmüller Hermann Wolff wöchentlich

2 Liter (!) Leinöl für sich allein beanspruchte, wahrscheinlich ist Leinöl sein

Lebenselixier gewesen. Die Vorliebe für Leinöl wurde über meinen Vater an

mich weitergereicht.

.jpg)

Situation der Flurstücke zum Mühlengrundstück vor 1932:

Flurstücke 92 (Hofraum), 280/91 (Gartenland zum Hof) und 281/91 (Mühle

mit separater Zuwegung) sowie auf der gegenüberliegenden Straßenseite

338/68 und 339/67 (beides Gartenland). Als Eigentümer wird Hermann Wolff

genannt, die Zeichnung wird also kurz vor der Eigentumsübertragung gemäß

Kaufvertrag von 1932 entstanden sein. Zum Vergleich siehe weiter oben

die identischen Flurstücks-Nummern in den Grundbuch-Eintragungen von

1846 zum Kaufvertrag Böttcher/Pohle für das Mühlengrundstück.

Bildquelle: Kreisdurchgangsstraße Kuschkow‒Pinnow. Gemarkung

Kuschkow. Maßstab 1:3000. Bildausschnitt aus einer undatierten

Aufmaßzeichnung der Ortslage Kuschkow mit Eintrag der Anliegergrundstücke,

Flurstücks-Nummern und Eigentümer. Foto der Originalzeichnung (Lichtpause),

© Brandenburgisches Landeshauptarchiv

(BLHA), Signatur "55 Provinzialverband III PK K 374/1 B"; Fotograf:

Norbert Rauscher, 9.10.2024. Weitere Angaben zu dieser Zeichnung finden Sie

auf der Startseite; wenn Sie das ganze Blatt sehen wollen, dann klicken

Sie hier:

►

1933 brannte das Wohnhaus völlig ab. Mit sparsamsten Mitteln bauten Emma und

Bernhard Jäzosch noch im selben Jahr ein neues Wohnhaus, welches bis heute existiert.

Während der Bauzeit wohnte Emma mit ihrem Sohn bei den verwandten Nachbarn Schneider.

Auf dem Mühlenhof gab es im Stalltrakt eine sogenannte "Außenküche"

(außerhalb des Wohnhauses) und darüber einen Raum neben dem Heuboden, wo

wahrscheinlich die Männer in der Bauzeit wohnten.

1934 Beginn der Planung für den Mühlenumbau. Die Planung und Ausführung für den

mühlentechnischen Umbau erfolgte durch die Firma Fürmeyer & Witte aus Mönchehof,

Kreis Kassel, vertreten durch das Büro Frankfurt/O., Danzigerstraße 42, Ingenieur

H. Mantey war der Generalvertreter, der auch die Zeichnung im Maßstab 1:100 mit

Datum 8.1.1934 angefertigt hat, betitelt mit: Zeichnung zum Umbau der Mühle

des Herrn B. Jäzosch, Kuschkow, siehe die folgenden Abbildungen. Die

ganze Zeichnung in höherer Auflösung sehen Sie hier:

►,

weitere Informationen zur Firma Fürmeyer & Witte siehe unten im Literaturverzeichnis.

Die Bauleistungen für den Umbau (Maurerarbeiten, Zimmerarbeiten, usw.) hat vermutlich

ein örtlicher Baubetrieb ausgeführt. Maschinen, Holz und weitere Baustoffe kamen zum

Teil aus der Windmühle und der Ölmühle.

1936 setzte der Altmüller Franz Hermann Wolff seinem Leben ein Ende. Der Grabstein für

ihn und seine Ehefrau Marie Karoline ist in der Sammlung der historischen Grabsteine

auf dem Friedhof noch vorhanden, siehe das Foto auf der Sonderseite "Friedhof".

1938 wurde das umgebaute massive Mühlengebäude mit der neuen Mühlentechnik fertiggestellt

und ging in Betrieb.

.jpg)

.jpg)

Die folgenden beiden Fotos zeigen den Mühlenhof im Zustand um

1940, sie sind leider nur von sehr schlechter Qualität. Auf

beiden Fotos ist Emma Jäzosch zu sehen im Winter beim Füttern der

Tauben, die im Dachraum des Stallgebäudes ihr Quartier hatten. Auf dem

linken Bild sieht man das neue Mühlengebäude mit einer traditionellen

hölzernen Eingangsvorlaube und links dem kleinen Anbau mit Schleppdach

als Maschinenraum für den großen Elektromotor, zentraler Antrieb für

die gesamte Mühlentechnik. Das Dach wurde steiler ausgeführt als auf

der Zeichnung geplant. Dieser Anbau wurde später abgebrochen und

durch einen größeren Anbau mit Satteldach ersetzt. Auf dem rechten

Bild die Lücke zwischen Wohnhaus und Scheune, in der sich damals

ein separates massives Backhaus befand und links anschließend ein

Schuppen aus Holz. Diese Baulücke wurde durch den Umbau 1950

geschlossen, siehe dazu unten die folgende Bauzeichnung und

danach die Fotos zum Vergleich; der Backofen wurde in den

neuen Anbau integriert. Rechts vom Backhaus (außerhalb des

Bildbereichs) folgt das 1933 neu errichtete Wohnhaus.

.jpg)

.jpg)

Der Schmied Bernhard Jäzosch legte 1939 seine Müllermeisterprüfung

ab, mit Datum 28.1.1939 wurde ihm gemäß § 133 der Reichsgewerbeordnung der unten links abgebildete

Meisterbrief vom "Meisterprüfungsausschuß der Handwerkskammer zu Frankfurt (Oder)"

ausgestellt; eine lesbare Vergrößerung siehe hier:

►. Rechtsgrundlage zum

Zeitpunkt dieser Meisterprüfung war unverändert der § 133 der "Gewerbeordnung für das Deutsche Reich"

(Reichsgewerbeordnung) in der Fassung vom 26. Juli 1900, siehe Literaturverzeichnis. Schon ein Jahr später

endete der Mühlenbetrieb mit Beginn des Zweiten Weltkrieges. Bernhard Jäzosch musste in den Krieg ziehen.

Als Soldat gehörte er zu einer Kompanie von Schmieden und belegte in der Heereslehrschmiede in Berlin

von November bis Dezember 1941 einen Lehrgang, den er als Hufbeschlagschmied bestand,

die abgebildete "Anerkennung als geprüfter Hufbeschlagschmied" wurde ihm am 31.12.1941 von

der Bezirksverwaltung Berlin-Wedding ausgestellt; im selben Jahr entstand das Foto in Uniform. Er fiel

am 28.4.1945 im Kessel von Halbe, nur wenige Kilometer von seinem Heimatdorf Kuschkow entfernt.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) Mein

Vater erzählte von einem französischen Kriegsgefangenen, der in der

Mühle helfen musste und mit anderen Kriegsgefangenen im Gasthof in

Gröditsch untergebracht war. Trotzdem endete der Mühlenbetrieb, die

Männer waren weg, die Felder konnten nicht mehr ausreichend bewirtschaftet

werden, es war Not. Mein Vater rechnete vergeblich damit, dass sich der

französische Kriegsgefangene nach dem Krieg melden würde. Leider kennt

niemand sein Schicksal.

Mein

Vater erzählte von einem französischen Kriegsgefangenen, der in der

Mühle helfen musste und mit anderen Kriegsgefangenen im Gasthof in

Gröditsch untergebracht war. Trotzdem endete der Mühlenbetrieb, die

Männer waren weg, die Felder konnten nicht mehr ausreichend bewirtschaftet

werden, es war Not. Mein Vater rechnete vergeblich damit, dass sich der

französische Kriegsgefangene nach dem Krieg melden würde. Leider kennt

niemand sein Schicksal.

1948 legte Manfred Jäzosch die Gesellenprüfung ab.

Darauf erhielt seine Mutter, Mühlenbesitzerin Emma Jäzosch, im August 1948 die Genehmigung

für "eine Lohnmüllerei nebenberuflich". Gemeinsam mit Müller Stricker nahm

Manfred Jäzosch (19-jährig) den Mahlbetrieb wieder auf. Im Foto links (leider in

schlechter Bildqualität) ist er im Februar 1952 zu sehen vor dem Eingang zum Wohnhaus

mit dem Müller Stricker (links im Bild) und Arnold Jäzosch (Mitte), dem jüngsten Bruder

seines Vaters.

1950 wurden auf dem Hof Umbaumaßnahmen durchgeführt zur

Erweiterung der Wirtschafts- und Wohnnebenräume. Die Lücke zwischen der

Küche am Wohnhaus und dem Schuppen neben der Scheune wurde geschlossen.

Die Zeichnung zum Bauantrag für diesen Umbau wurde angefertigt und im

Januar 1950 vorgelegt durch Franz Mating, Bauunternehmer aus Kuschkow,

Kreis Lübben, unterschrieben durch die Bauherrin Emma Jäzosch,

genehmigt durch den Bürgermeister. Das Blatt trägt den Titel

"Zeichnung und Lageplan zum Bau eines Wirtschaftsgebäudes für die

Mühlenbesitzersfrau Emma Jäzosch in Kuschkow, Haus Nr. 51 Kreis Lübben.",

siehe die folgende Abbildung. Die Fotos danach zeigen den Hof im Februar

1952, leider wieder in schlechter Bildqualität.

.jpg) Manfred

Jäzosch (22.12.1929 - 22.9.1995), Müllermeister seit 30.5.1953

Manfred

Jäzosch (22.12.1929 - 22.9.1995), Müllermeister seit 30.5.1953

Jutta Thiele (14.1.1929 in Kay, Kreis Züllichau-Schwiebus - 17.2.2011),

Müllerin; Heirat am 14.1.1952. Nachkommen: Zwei Töchter

Hochzeit Jutta Thiele + Manfred Jäzosch am

14.1.1952, meine Eltern.

Links als Hochzeitspaar separat in vorschriftsmäßiger Kleidung, im Bild

darunter die Hochzeitsgesellschaft auf dem Mühlengrundstück und Hof

Gröditscher Straße 5 in Kuschkow, fotografiert vor dem oben in der

Zeichnung gezeigten Wirtschaftsgebäude von 1950 (gemäß Zeichnung ehemals

Haus Nr. 51). Links neben der Braut sitzen Emma Jäzosch und Arnold Jäzosch,

der Bruder ihres im Krieg gefallenen Mannes Bernhard Jäzosch. Rechts neben

dem Bräutigam die Brauteltern Frieda und Hermann Thiele, zum Kriegsende

vertrieben aus ihrem Heimatdorf Kay in der Neumark.

Die Personen auf dem Hochzeitsfoto im Einzelnen (Reihen jeweils von links;

eine Vergrößerung dieses Fotos sehen Sie hier:

► ):

1. Reihe vorn, Kinder: Ulrich Piesker (Sohn von Erna Piesker, der Cousine

von Emma Jäzosch, Köchin des Hochzeitsessens); Ellen Schneider (Tochter von Anni Schneider);

Dorothea Thiele (Schwester der Braut); Wolfgang Hilbert (Sohn des Gasthausehepaares Hilbert).

2. Reihe: Johanna (Anna) Schneider (Schwester von Emma Jäzosch); Arnold Jäzosch

(Bruder des im Krieg gefallenen Mannes von Emma, Bernhard Jäzosch); Emma Jäzosch (Mutter des

Bräutigams); das Brautpaar; Brauteltern Frieda und Hermann Thiele; Martha Bartow (Tante der Braut).

3. Reihe: Rudi Schulz ("Rudi Trallala", Fahrrad- und Motorrad-Bastelfreund

des Bräutigams); Walli (Großcousine von Manfred Jäzosch) und Walter Mai; Frieda

und Karl Hilbert (Besitzer und Wirte vom Gasthaus "Zur Linde"); Brigitte (Gitti) Gehrmann

mit Siegfried Thiele (Bruder der Braut mit seiner Freundin); Margot Thiele (Brautschwester) mit

Siegfried Jäzosch (Cousin des Bräutigams und Sohn von Hermann Jäzosch); Elfriede Wolff (Tochter

des Bruders Emil von Emma Jäzosch) mit Helmut Koschack (Besitzer und Wirt vom Gasthaus

"Zum Grünen Baum"); Agnes und Franz Rattei; Ruth und Helmut Redlich (Cousine des Bräutigams

und Tochter von Anna Schneider, Pretschen); Helene Michovius (Tochter von Franziska Pauline geborene

Müller aus Kuschkow, Cousine von Emma Jäzosch); Herr Bartow hinter ihr (Onkel der Braut); Hertha

und Gerhard Görsdorf.

4. Reihe hinten: Hannchen Schneider und Anni Schneider (verwandte Nachbarn);

Anna und Willi Jätzosch (Reichsbahnschmied in Berlin und Onkel des Bräutigams); Emma Wolff

(Frau von Otto Wolff, Großonkel des Bräutigams); Frieda und Gustav Rattei; Ehepaar Paul Kutzner

(Freunde von Emma Jäzosch); Müller Stricker; Frau Stetter.

.jpg)

Es folgt noch einmal das Brautpaar im engeren Familienkreis,

von links nach rechts: Margot und Siegfried Thiele (Schwester und Bruder

der Braut), Emma Jäzosch (Mutter des Bräutigams), das Brautpaar Jutta

und Manfred Jäzosch, die Brauteltern Frieda und Hermann Thiele sowie

ganz rechts Dorothea Thiele (Schwester der Braut).

.jpg)

1953 legte Manfred Jäzosch die Meisterprüfung für das Müllerhandwerk ab.

Unten rechts ist sein Meisterbrief zu sehen, ausgestellt vom Meisterprüfungsausschuss der

Landeshandwerkskammer Brandenburg am 30.5.1953. Links daneben wird noch einmal der Meisterbrief

von Bernhard Jäzosch gezeigt, hier in der (wohl nachträglich übergebenen) Schmuckfassung,

ausgefertigt vom Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer zu Frankfurt/Oder am 28.1.1939.

Das oben abgebildete und handschriftlich ausgefüllte Meisterbrief-Formular wurde vermutlich

sofort nach bestandener Prüfung mitgegeben.

.jpg)

.jpg)

Von 1957 bis 1960 kam es zur erneuten Einstellung des Mahlbetriebes, wahrscheinlich

wegen des zu geringen Mehlbedarfs. Die Familien buken ihr Brot nicht mehr selbst,

sondern kauften es im Ladengeschäft beim Bäcker. 1960 erfolgte die Übernahme der

Mühle durch die örtliche LPG, die Mühle wurde zum Mischfutterwerk umgebaut, der

Mühlenbetrieb als traditionelles Handwerk war beendet.

.jpg) Ein

Mahlgast wohl in den 1950er Jahren mit

seinem Pferdegespann auf dem Mühlenhof. Leider konnte nicht mehr

ermittelt werden, um wen es sich dabei handelt, das Foto ist von zu

schlechter Qualität.

Ein

Mahlgast wohl in den 1950er Jahren mit

seinem Pferdegespann auf dem Mühlenhof. Leider konnte nicht mehr

ermittelt werden, um wen es sich dabei handelt, das Foto ist von zu

schlechter Qualität.

Als Mahlgäste wurden und werden seit jeher die (privaten) Kunden einer

Mühle bezeichnet, die ihr eigenes Korn zum Mahlen oder Schroten

bringen; schon seit dem Jahr 1417 ist dieser Begriff belegt, siehe

Deutsches Rechtswörterbuch im Literaturverzeichnis.

.jpg) Mit

einer von vielen als Zwang empfundenen Kollektivierung wurde 1960 die Mühle

von der LPG übernommen, nachdem meine Großmutter 1959 endlich alle

Schulden abgezahlt hatte.

Mit

einer von vielen als Zwang empfundenen Kollektivierung wurde 1960 die Mühle

von der LPG übernommen, nachdem meine Großmutter 1959 endlich alle

Schulden abgezahlt hatte.

Die LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) baute die Mühle zum

Mischfutterbetrieb um für die Versorgung der Tiere. Manfred Jäzosch kümmerte

sich um Mühlenbauer und den Umbau. Er arbeitete noch 2 Jahre als angestellter

Müllermeister der LPG. Von 1963 bis 1971 wechselte er als Meister in die

Hainmühle Lübben, wo er sein Berufsleben bei Müllermeister Grassmann als

Lehrling und Geselle begonnen hatte. In der ehemals eigenen Mühle führte

seine Frau Jutta Jäzosch als Schrotmüllerin den Betrieb weiter bis 1988.

Im Jahr 1990 beendete die LPG den Mühlenbetrieb. Es erfolgte eine

Rückübertragung der stillgelegten Mühle an die Müllerfamilie Jäzosch.

Links ist die Familie Jäzosch zu sehen am

5.10.1969, fotografiert zur Goldenen Hochzeit von Frieda und

Gustav Rattei in Kuschkow vor dem Wohnhaus der Familie Gustav Rattei in

der Kirchstraße 25: Müllermeister Manfred Jäzosch mit Ehefrau Jutta und

den Töchtern Doris und Iris.

Das folgende Bild zeigt den Mühlenhof im Frühjahr 1990. Wie man sehen kann,

war die Mühle noch in Betrieb, hinter der Mühle werden gerade von der Laderampe

aus Mehlsäcke gefüllt mit Roggenschrot aufgeladen und vor der hinteren

Scheunenausfahrt steht der überall bekannte und damals heiß begehrte Trabant-Kombi.

Kurz nach dieser Aufnahme wurde der Betrieb eingestellt, vermutlich mit Beginn

der Währungsunion am 1.7.1990. Ein wirtschaftlicher Betrieb war danach nicht mehr

möglich. Das massive Stallgebäude im Bild unten rechts stammt wohl aus der Zeit

um 1900-1910, Dokumente mit genaueren Angaben sind leider nicht vorhanden.

.jpg)

Die Müllerfamilie Jäzosch setzte die Mühlengebäude zwar wieder in Stand und sorgte für

die allgemeine Bauerhaltung, jedoch wurde die Mühlentechnik nie wieder genutzt. Mit dem

Verkauf des kompletten Grundstücks nach dem Tod von Manfred Jäzosch 1995 und schließlich

Jutta Jäzosch 2011 endete die Mühlengeschichte der Familien Wolff und Jäzosch im Jahr 2011.

Dies sind die letzten Bilder vom Mühlengrundstück und der erhaltenen und schon deutlich

verstaubten Ausstattung der Mühle vor dem Verkauf. Zuerst ist der Hof von der Feldseite

aus zu sehen. Dabei befindet sich im hohen mittleren Gebäudeteil die eigentliche Mühle

mit dem Mahlwerk, der Anbau rechts war ursprünglich das Maschinenhaus und nach einem

Umbau Anfang der 1960er Jahre das Lager für die gefüllten Mehl- bzw. Schrotsäcke der

LPG, links neben der Mühle schließt die Scheune an, in der sich ehemals auch die mit

Dampfkessel betriebene Ölmühle / Ölpresse befand. Aufnahmen bei unterschiedlichen

Lichtverhältnissen, einige Bilder zeigen den Innenraum schon im gereinigten Zustand

vor der Übergabe an die neuen Eigentümer. Ganz unten ist der letzte noch von der

alten Windmühle erhaltene Mühlstein zu sehen, angeblich liegt er an der Stelle,

an der ehemals die Windmühle stand.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Quellen- und Literaturverzeichnis

Hinweis: Hier finden Sie nur Literaturangaben zum Inhalt dieser Seite im

weitesten Sinne. Das allgemeine Literaturverzeichnis

zu Kuschkow und der Niederlausitz als Thema der gesamten Website finden Sie auf der Hauptseite (Startseite,

siehe hier: ►).

Amtsblatt der Königlich Preußischen Regierung zu Frankfurt a.d.O. Jahrgang 1857.

Frankfurt a.d.O., Druck der Hofbuchdruckerei von Trowitzsch & Sohn. Verkaufsanzeige zum Mühlengrundstück

in der Ausgabe Nr.50 vom 16.12.1857, Seite 1135 (digitalisiert als PDF vom Münchener DigitalisierungsZentrum für die

Bayerische Staatsbibliothek unter https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10000668?page=208)

Aster, Rudolf von: Die allgemeine Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845, erläutert durch Hinweisung

auf deren Ergänzungen und Abänderungen und zusammengestellt mit den Gesetzen und Verordnungen, welche in

gewerbepolizeilicher Hinsicht neben der allgemeinen Gewerbe-Ordnung zur Anwendung kommen. Verlag der Königlichen

Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker), Berlin 1865. Enthält unter anderem auch die Verordnung,

betreffend den Betrieb der Bauhandwerke, vom 24. Juni 1856 (betrifft: Prüfungsordnung zur Meisterprüfung

sowie den Gewerbebetrieb der Zimmerleute, Maurer, Steinhauer / Steinmetze, Schieferdecker und Ziegeldecker,

Mühlenbauer und Brunnenbauer).

Brandenburg um 1900 auf topographischen Karten des Deutschen Reiches / Messtischblätter M 1:25000,

im Internet zu finden bei © Arcanum Maps Budapest (https://maps.arcanum.com/de), siehe direkt hier:

► ‒ hervorragend zum nahtlosen Navigieren durch die ganze Provinz Brandenburg

Brandenburgisches Landeshauptarchiv ‒ BLHA, im Internet

unter https://blha.brandenburg.de (siehe direkt hier:

►) mit Rechercheangeboten zu sämtlichen historischen

Dokumenten der brandenburgischen Landesgeschichte. Viele der Dokumente

sind inzwischen digitalisiert und per Internet frei zugängig, auch

diverse Fachbücher kann man sich als PDF-Dateien herunterladen.

Chronik der Gemeinde Kuschkow. Herausgegeben von der

Gemeindevertretung Kuschkow zur 675-Jahrfeier 2003; Redaktion und

inhaltliche Bearbeitung durch Familie Gerhard Scheibe; Kuschkow 2003

Deutsches Rechtswörterbuch Online (DRW-Online).

Herausgegeben und gepflegt von der Forschungsstelle der Heidelberger

Akademie der Wissenschaften, zu finden unter

https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige ‒ dort z.B.

unter dem Stichwort > Mahlgast

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). Der

deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. Berlin-Brandenburgische Akademie

der Wissenschaften, zu finden unter https://www.dwds.de

Ehrenberg, Carl Ferdinand von: Baulexikon. Erklärung der im gesammten Bauwesen

am häufigsten vorkommenden technischen- und Kunstausdrücke. Für Baumeister, Künstler, Ingenieure,

Bauhandwerker, Mühlenbauer, Bauunternehmer, Feldmesser, ... Mit 10 lithographirten

Tafeln. Druck und Verlag von Johann David Sauerländer, Frankfurt am Main 1840. Zweite Auflage 1843

postum, fortgesetzt von Eduard Knoblauch und L. Hoffmann, Stadtbaumeister in Berlin.

Fürmeyer & Witte Maschinenfabrik für Mühlenbau, Mönchehof, Kreis Kassel. Die

Firma existierte von 1898 bis 1967 und zählte zu den führenden Mühlenbaubetrieben in Deutschland.

Das Technik-Museum Kassel zeigt Exponate von dieser Firma. Auf der Website des Museums findet man

unter https://www.tmkkassel.de einen interessanten Beitrag zu einem dort ausgestellten

"Doppel-Walzenstuhl zur Getreidevermahlung von Fürmeyer & Witte", wie er ähnlich

in der Kuschkower Mühle eingebaut war und dort bis zum Verkauf des Hofes existierte. Der Beitrag

wurde als PDF ausgedruckt, siehe direkt hier:

►

(© Technik-Museum Kassel, Ausdruck am 6.8.2023).

Fürstliche Sächsische revidirte Landes-Ordnung in dero Marggraffthumb Nieder-Lausitz,

Die Unterthanen, dero Kinder, Dienste und Schuldigkeit, so wol gemeine Handwercksleute, Tagelöhner und

Arbeiter, wie auch Schäffer und Müller betreffend. Zu Guben Druckt und verlägt es Christoff Gruber,

im Jahr 1669. Darin enthalten: Titulus IX. Von Müllern, ihren Metzen und Mahl-Geld. Originaltext

digitalisiert von Google (siehe hier:

►),